※タイトルもしくは表紙をクリックすると本文サンプルに飛びます

高葉ヶ丘シリーズ

『Evergreen』『櫻にカナリヤ』『赤を囲う』『恋に向かない男たち』『紺碧つらぬけ』

壮花シリーズ 『The Flowers』『ヘルマプロディートスの縊死』

シリーズなし 『やさしくしたい』 ※完売

Evergreen

現代・青春・完結済み長編 A5二段組 上巻460P・2000円/下巻344P・1500円/上下巻セット3000円

軟球を、バットで打った音がした。

新田侑志は足を止め、音がした方に目を向ける。

入学したばかりの高葉ヶ丘高校まで、両親と住んでいるマンションから徒歩三十分。大きな公園を通って、焦げ茶色の髪に朝の光を浴びていく。

打音は公園内にある広場から聞こえた。緑色のフェンスで囲われた小さいグラウンド。子供たちが白球を追いかけているのを何度か見たが、平日の七時台に小学生が校外で練習などしているのだろうか。

侑志は広場に近づいていって、茂みの隙間から騒がしい場所を覗き込んだ。

野球の練習着に身を包んだ少年たちが動き回っている。少年といっても、身体のサイズはほとんど大人だ。マウンド――とはいえ盛り土はできないのか他の箇所と同じ高さ――に一人と、ホームベースに一人。

左打席には打者。バッテリーに比べかなり細身で、高葉ヶ丘高校指定のジャージ姿だ。まだ練習着を持っていない新入生だろうか。

それにしても、こんな時間にこんなところで高校生が野球?

侑志はもう一歩踏み出してライト側のフェンスをつかんだ。試合さながらの緊張感が肌を刺す。知らず唾を飲み込んで息を止める。

投球。スイング。打音。そして――。

目の前に白球。

フェンスが激しく揺れたのと、侑志が悲鳴を上げてのけぞったのはほぼ同時だった。とっさに顔をかばった両腕も下ろさないまま、侑志は跳ねていくボールを呆然と見下ろす。

何だよこの打球。どういうヘッドスピードしてんだよ。あんな身体で、しかも軟球で、こんな鋭い引っぱり方するバッター……見たことねえよ。

「悪い! びっくりさせたか」

はっと視線を向ける。フェンス越しに今の打者が立っていた。メットの庇の下から、切れ長の両目で侑志を見上げている。百七〇センチくらいだろうか、侑志より十センチほど背が低い。

「おい?」

少年期特有の中性的な声で呼びかけられる。侑志は慌てて姿勢を正した。

「すみません。大丈夫です」

「ならいいけど」

打者は膝を屈め、自分の飛ばした球を左手で拾った。

「君、タカコーの新入生だろ。まだボタンがキラキラしてる」

袖をまくったジャージから、よく締まった両腕が伸びている。上体に対して腰周りががっしりしているのは、いかにも野球経験者らしい。

「いつもこっち見てるよな。野球に興味あるのか?」

打者は身体を起こしてボールの土埃を払った。侑志は声を詰まらせる。

確かに目を向けていたことは、これまでも何度かあった。だが足を止めたのは今回が初めてだ。気付かれるほど長く見つめていた覚えはない。

打者は返答を待たず、陽光の下にありなお黒い瞳で侑志の目を捉えた。

「野球部、入らないか」

ヤキュウブ。聞かされた単語が耳の中を不愉快に転がる。侑志は詰襟の第二ボタンを握りしめ、かすれた声でどうにか返した。

「い、嫌です」

「即答じゃなかったな。なら望みはある」

いたずらそうな笑みを浮かべ、打者はボールを持った左手を小さく振った。

「部員足りなくて困ってるんだ。考えといてくれるか」

駆け戻っていく華奢な背中。馴染みのある掛け声と、明るい喧騒。

侑志は目を切り、舌打ちをしてその場を離れた。

野球だけはもうやらない。

あの日、自分でそう決めたのだ。

翌日も侑志は朝の公園を通る。

広場に高葉生はいない。太極拳(だろう、多分)をやっているお年寄りが数人いるだけだ。

平和な通学路。耳に届くのは鳥のさえずりだけで、急襲されたフェンスが鳴ることもない。

それがフツーじゃんか。別に何も気にすることなんてないんだ。

自分に言い聞かせながら、高校への道を急ぐ。

五階の教室に着いてみると先客がいた。一番乗りでなかったのは初めてだ。侑志は学ラン姿の男子生徒にそっと声をかけた。

「オハヨウ」

窓を開けようとしていた少年が振り返る。

中性的な細面、切れ長の黒い瞳、百七〇センチほどの上背、細くて薄い身体。どこかで――。

侑志ははっと息を呑む。思い出した!

「昨日の!」

指差し叫ぶ。目を丸くした少年に詰め寄っていく。

「なんだよ。えらそうなこと言って、お前も一年じゃねェかよ!」

「あー、ちょっとまって」

少年は引け腰になって、両の手のひらを侑志に向けた。侑志は眉をひそめて動きを止める。

昨日こいつ、こんな声低かったっけ。

もっと声変わり前みたいな、かすれた高い声だったような。

少年は両手を下ろし、台詞をはっきり区切った。侑志の目を見て淡々と。

「それ、多分、姉貴」

「は?」

「だから。多分そのえらそうな奴、俺の姉貴。よく間違われる」

真顔だ。嘘をついているようには見えない。侑志は不平を息に込めたものの、言葉には出せなかった。

俺の兄貴だと言われたら、もっと素直に納得しただろう。だが侑志の常識では、あの鋭い打球と女子高生が上手く結びつかない。

少年は首を傾げ、右手の人差し指を下に向けて振る。

「なんなら並んでみせようか。四階の二年A組。今、いるよ」

「いいよ。分かったから」

侑志は首をかいて引き下がった。上級生の教室に行くなんて、冗談やハッタリにしては質が悪すぎる。

「俺の名前、知らないよね」

サクヤと間違えてたもんね、と少年は肩をすくめた。侑志は目を逸らしながら、窮屈な詰襟の金具を外した。

「ごめん。まだあんまりクラスメイトの顔覚えてなくて」

「しょうがないよ。俺、目立たないしね」

少年は小さく笑って黒板へ歩いていった。白いチョークを手に取り、リズミカルに文字を書きつけていく。

「オウハラコウタ。姉貴はサクヤ。字は覚えなくてもいいけど」

少年は『桜原皓汰』と書いた後、名字の斜め下に『朔夜』と書いた。姉弟というより夫婦みたいに。

侑志はしばしそのまとまりを眺めていたが、振り向いた少年――桜原と目が合い、慌てて自分を指差した。

「えっと、俺は」

「知ってる。新田ユウシ君。漢字は確か」

桜原は自分の名前よりもゆっくりと二つの文字を書いた。

『有志』。

「にんべん」

「失礼。こうだね」

素早い修正。人偏は『有』より上にずれている。丁寧に書かれた他の箇所とのバランスが悪く、自分の名前とは別の記号に見えた。

「何で知ってんの?」

侑志は黒板に歩み寄り、崩れた『侑志』を左手の指先で消した。下の名前を他人の字で見るのは気恥ずかしい。桜原姉弟の名前は勝手に消したら悪い気がして残しておく。

「やっぱり並ぶとデカいね」

桜原はふっと口許を緩めて、黒板消しを手に取った。

「体力測定のときも目立ってたよ。記録、すごくよかったじゃん」

桜原の右手が、す、と一直線に自分の名前を消す。

侑志は、別にと目を伏せ、手についたチョークの粉を払い落とそうとした。広がってしまって余計始末に困る。

「俺は受験期も気分転換に走ったりしてたから。みんな鈍ってただけだろ。他の奴らの体力が戻ってきたら、俺なんかすぐに埋もれるよ」

「そんなものかな」

桜原は姉の名前を、自分の名前を消すときより入念に擦った。

「だって、朔夜に声かけられたんでしょ。言われたんじゃない? 野球部入れって」

「入んねェよ」

桜原がびくりと肩を震わせる。侑志も思った以上に不機嫌な声が出たことに動揺したが、覚られないよう舌打ちする。

「野球部なんか絶対、入んねェ」

今度こそ意識して低い声にした。桜原は黙っていたが、やがてため息をついて侑志に背を向ける。

「だからそれは、朔夜が言ってるんだろ。俺は知らないよ」

桜原は黒板消しを持ち、軽やかに教壇を降りた。クリーナーのスイッチが入り、騒音が教室内を暴れ回る。二十秒ほどで音はやんだが、まだ耳の奥に残響がある。

桜原は黒板消しを元の場所に戻すと、遠慮のない笑顔で侑志を見上げた。

「俺は個人的に新田と友達になりたいと思ってるんだ。野球とも朔夜とも関係のない文脈でね」

「何で?」

侑志はポケットティッシュで左手を拭う。桜原は自分のスラックスでチョークの粉を払っている。

「何が。文脈の話?」

「ちげェよ。その前の」

言いかけて、やめる。

何で俺と友達になりたいの? なんて、みじめすぎる。

桜原は少し考えて、ああ、と手を打った。

「波長」

「ハチョウ?」

侑志はオウム返しに尋ねる。桜原は頷いて教室を横切っていく。窓の前に立ち、骨ばった右手をガラスに添える。

「合いそうだなって思ったんだよ。それにさ」

桜原がガラスを横に滑らせると、教室に春風が吹き込んだ。黒板脇に掲示されたプリントがばたたと鳴る。桜原は窓辺に寄りかかって目を閉じる。硬そうな黒髪を揺らしてやわらかく微笑む。

「俺は左利きが好きなんだ」

侑志は黙って自分の左手を見下ろした。

昨日の打者は、彼の姉だという桜原朔夜は左打ちだった。確かボールを拾っていたのも左手だったはずだ。

――変な姉弟。

桜原に背を向け、廊下に出て手を洗う。四月の水道水はまだ冷たかった。

BOOTH/商品ページはこちら

pictSPACE/商品ページはこちら

櫻にカナリヤ

現代・恋愛・中編 B6・88P・500円

三住椎弥の引退会見が始まった。

画面の中の三住は偏光レンズのサングラスをかけている。テロップにも『フラッシュの明滅にご注意ください』と出ているぐらいだから、三住のあの目には眩しすぎるのだろう。

皓汰は自宅の居間でテレビ越しに彼を見る。

三住が口にしたことの大半――野球についてはどうでもいい。甲子園から約十五年、ファンとして三住を応援し続けてきた父と違って、皓汰にとって三住は友人の友人でしかない。顔見知りが進退を決める瞬間というものを、興味本位で見に来ただけだ。

『引退後のご予定は?』

つまらない、しかし皓汰の待ちわびた質問に、三住がゆっくりと口唇の両端を上げた。

サングラスを外す左手の指。こちらに向けた手の甲と、薬指で白く輝くリング。

黄色と黄緑のオッドアイが、初めてカメラの前にさらされる。

「結婚して、これからの人生をその人に捧げようと決めました」

皓汰は眉をひそめて、とっくに冷めていた茶を飲み干した。

三住は叶わない片恋をしていたはずだ。新たな出逢いで容易く捨てられる想いには見えなかったのに。

瞳の色と結婚のことで記者の質問が錯綜している。三住は度ごとに相手をしっかり見据え、口角をやわらかくくぼませて答えていた。自棄を起こした人間の表情ではない。

肚を括ったのか。皓汰たち外野には窺い知れない類の覚悟。

皓汰は興味を失くして立ち上がった。今日び有名人の熱愛報道なら事欠かない。わざわざ生放送に貼りつかなくとも間に合っている。

廊下に出たらちょうどドアベルが鳴って、インターホンを通さずふらっと引き戸を開けた。宅配業者だ。また修羅場中の意識が朦朧としているとき、現実逃避に服か何かを注文したらしい。

だが手渡された荷物は、衣類にしてはあまりに小さかった。本かとも思ったが書留だ。言われるままサインをしたが、さすがにここまで重大な品を勢いで買ったりはしていない……はずだ。昨今流行りの送りつけ詐欺でないといいが。

玄関の薄明かりではよく見えないので居間に戻る。

品名『貴金属』、差出人――『三住椎弥』?

「相手についてはー、迷惑かかるんでここでは言えないですけど、カメラに向かってメッセージぐらいなら。えへへ」

何がえへへだ、もう三十路だろうに。

特徴的な舌足らずが耳につき、ついテレビを見る。画面越しの三住と目が合う。

三住はカナリヤの羽のように鮮やかな色の目を細め、確かに笑った。

「これからずーっとよろしくね。『センセー』」

受け取ったばかりの小箱が皓汰の足の指に落ちる。全く事態を把握していない父の後ろで、皓汰はうずくまり頭を抱えた。

桜原皓汰、二十九歳。職業は作家。

知り合いであり熱烈な読者の三住椎弥からは、親愛を込めて『センセー』と呼ばれている。

BOOTH/商品ページはこちら

pictSPACE 完売

赤を囲う

現代・短編集 A6・156P・700円

その日、兄が飛び降りた。

どうしてなのか

翌日、母に引きずられて面会に行った。ガーゼで人相の判別もほとんどつかない兄の前で、医者は唾を飛ばして『四階から落ちたにしては奇跡的だ』と傷の浅さを力説していた。

兄はずっと黙っていた。自分の落ちていった空を確かめるように、開かないガラスの向こう側を見つめていた。母にも妹にも目を向けずに。

慣れない横顔を遠巻きに見つめて、理奈は胸の内で呟いた。

そういえば、私は兄さんのことを何も知らない。生まれてから十六年、同じ家で生きてきたはずなのに。

兄さんが飛び降りたとき、私はあの家にいたのに。

「いえね、強制ではないのだけど、部活動をしていた方が人生が豊かになると思うの」

理奈の担任だという島村先生は、『人生』と『豊か』に力を込めて言った。

制服姿の理奈の手には大量のプリント。入学式の翌日から今日までの二ヶ月分、一番上にあるのは入部届だ。

島村先生はひとしきり理奈に合いそうな部活を並べ立てた後、野球部のマネージャーなんてどうかしらと出し抜けに言った。

「前任の先生が異動されてね。引継ぎでわたしが顧問をさせてもらっているのだけれど、詳しくないのよ。ご迷惑をおかけしているようで。よければ相模さんの手を借りたいわ」

十代の好むようなピンクの口紅は、かえって本人の年齢を際立たせていた。

もっとも歳に不相応なのは自分の三つ編みだって変わりはない。セーラー服に二本のおさげでは、まるで戦時中の女学生だ。

「厄介事を押し付けたいって、はっきりおっしゃったらどうですか」

理奈は眼鏡を押し上げて素直な気持ちを告げる。島村先生は真っ黒に縁取った目許をゆがめた。

「やめた方がいいかしらね。お兄さんのいた野球部だもの」

「そうします」

理奈は頭を下げて職員室を出た。大人の嫌味はみんなワンパターンで、いちいち傷つくのも面倒だ。

廊下を歩きながら外を見た。体育棟の屋上、人工芝の青さが目に付く。ビルの合間に建つ

そのグラウンドに野球部員がいた。独特の服装で、ボールもバットも持たずに短い距離を何度も走っている。シャトルランというやつだろうか。

不意に、一人と目が合った。丸い目をした男子だった。理奈に気付いて白い歯を快活に覗かせる。爽やかな運動部員のイメージそのものの笑顔。

理奈は表情を変えず、ゆっくり窓辺を離れた。

兄の

それでも理奈には野球部と兄が結び付けられない。物影に置かれた鉢植えのような人だった。呼吸すら密やかな人だった。陽射の下で汗を流す兄を想像しても、つかみ取る前にどこかへ消えてしまう。

梅雨晴れの紫外線が目に痛い。理奈は眉間にしわを寄せて、知り合いのいない教室を目指した。

「ちわ」

昼休みになるなり、今朝グラウンドで見た男子が理奈の席の前に立った。上履きの色が違う。上級生だ。

教室が妙な空気になっているのに、彼は構わず話を始める。

「島ちゃん先生に、相模先輩の妹さんが来てるって聞いたんだけど。君がそう?」

理奈は無礼を承知で舌打ちした。

厚かましい。いい歳をしてちゃん付けを生徒に許す女教諭も、冷やかしで下級生の教室にやってくる先輩も。

理奈はコンビニの袋を持って廊下に出た。先輩が後をついてくる。

「オレ、三年の

「誰さん?」

聞き慣れない呼び名に理奈は思わず振り向く。井沢は何故か表情を和らげた。

「ノブさん。相模先輩のこと、みんなそう呼んでた」

理奈は眉を寄せて黙り込んだ。

上下関係にうるさい兄が、そんな気安い呼び方を許したのか。雅伸で『ノブ』。母の『マサくん』呼びへの当てつけだろうか。

「それで、井沢先輩は私にどうしてほしいんですか」

三つ編みを片手でいじる。井沢は視線をさまよわせてから、ゆっくりと理奈に目を据えた。瞳は切実な色をしていた。

「卒業してから誰も連絡つかなくて。心配、してたんだ。ずっと。今ノブさんが元気にしてるか教えてほしい」

心配、と区切ったリズムがあまりに本物で、それぐらいのことで何をと吐き捨てそうになった。直前で飲み込んで顔を背ける。

「兄なら入院中です。この先もしばらく連絡はつかないと思います」

井沢は言葉を失っていた。つけるつもりでつけた傷とはいえ、大袈裟なリアクションだ。訝る理奈の前で井沢が何か呟いた。緑の上履きが急に距離を縮めて、骨ばった両手がセーラー服の肩を強くつかむ。

「飛び降りたのか」

疑問ではなく確認の声音だった。理奈より事情を知っている口調だった。

目の前で、赤の他人が心から相模雅伸を案じている。血を分けた妹ができなかったことを必死にしている。

「連絡つかないって、無事なの? 意識とか、ちゃんと」

「意識ははっきりしてます。危険がなくなるまで様子を見るんだそうです」

「そう」

そう、と弱々しく繰り返して、井沢は理奈から離れた。解放された肩はまだじりじりと痛んだ。

「面会とかは、できるの」

「兄に訊いてみないと分かりません」

自分で思うより語気が荒くなった。井沢は怒るどころかやわらかく笑う。

「ダメ元でお見舞いについてってもいいかな。目の前に来ちゃえばノブさんも追い返さないと思うしさ」

「分かりました。じゃあ放課後に」

理奈は言い捨て井沢に背を向けた。階段を戻り一人になれる場所を探す。

兄に会いに行く予定はなかった。初対面の先輩に対して何の義理もなかった。非常識な申し出に即答した理由を理奈ははっきりと自覚している。

私はただ、あの人が兄さんに追い返されるところを見たいだけなんだ。

「相模さんって、なんで高葉ヶ丘受けたの?」

「学力的にちょうどよかったので」

「ならいいけど」

学校から病院までの道中、井沢はしきりに話しかけてきた。踏み入った質問も多く理奈は辟易した。しかしさしもの先輩も、乗り物で隣に座っては来なかった。理奈も敢えて、どうぞと勧めはしなかった。

バスの降車ボタンを押す。黙って降りたが井沢も静かについてきている。

「他の先輩方には知らせなかったんですか」

受付で面会の手続きを待つ間、理奈から井沢に話題を振った。前に来たときは母が全部やっていたから、一人だと手持無沙汰だ。

「だってノブさん、今はオレ以外絶対嫌がると思うから」

随分な自信だった。そのくせ得意げな響きも笑顔もない。

井沢は理奈よりむしろ、一人で大声を上げる男性に注意を向けているようだった。

「何かあったのかな」

「さあ。ここ、有名な大学病院だから重症の人も多いみたいです。前に来たときも頭のおかしい人がわめいてたし」

「そういう言い方はよくない」

理奈の余計な説明を、井沢は同情も叱責も付け加えず冷静に切り捨てた。

「他人の病気を、見下すための道具にするのはよくない」

言い切るや否や足早に歩き出す。事務職員につかみかかろうとしていた男を取り押さえる。白衣のスタッフたちが慌てて三人に群がる。理奈は騒動を遠くから眺めていた。

あの人は、井沢徹平はきっと正しい人なのだろう。

理奈の嫌いなタイプだ。

許可が下りて、二人で入院病棟に向かった。渡り廊下を抜けると外来の喧騒が消え、空気も冷えていく。理奈は腕をさすったが、隣を行く井沢は顔色ひとつ変えない。

電子ロック付きのガラス戸を二枚くぐり、いかにも『心にやさしい』パステル調のロビーに入る。受付から連絡がいったのか、一番手前の机に兄がいた。こちらに背を向け一人で座っていた。

「ノブさん」

井沢の声に兄が振り返る。顔中に貼られていたガーゼは大半がただの絆創膏になり、理奈の記憶にある兄に近づいていた。

「井沢。わざわざ悪いな。理奈も」

兄の声を聞いたのは随分久しぶりだ。こんな声だったろうか。

話を始めたのはやはり井沢だった。

「焦りましたよ。ついに越えちゃったかと思って」

「植え込みに助けられてこのザマだ。不精して手近で済ませようとしたせいだな」

井沢は笑っていた。兄も一緒に自分の生死を笑い話にしていた。

テーブルにはまたあのグローブがある。井沢が目ざとく覗き込む。

「それ、追い出し会のとき寄せ書きしたやつですよね」

「ちょうどお前のとこだけ血で潰れた」

「じゃあ書き直しますよ。何書いたか覚えてるんで」

鞄からペンを取り出して文字を書く井沢と、話しかけながら見守る兄。二人は二人だけで空気を閉じていた。あたたかに。

「ちょうど抽選会終わった頃か」

「そうなんです。

「

「まぁ一応オレたちも支えてるんで。っていうか、野郎共の話ばっか聞いててもしょうがないでしょ。せっかく理奈ちゃんもタカコー入ったのに」

突然話に引きずり出されて理奈は息を詰める。固まっているのは兄もだった。初めて理奈の制服に気付いた顔をしていた。

「理奈が?」

切れた口唇が妹の名を呼び、小さく息を吸う。

続きが発せられる前に理奈は背を向けた。ドアに向かって足早に歩き出す。ほとんど走っている速度で。ついてくる足音はない。もし扉がロックされていなくても、兄は理奈を追ってはこなかっただろう。今までずっとそうだった。首から提げた許可証を握りしめれば、角張ったビニールケースが手のひらに食い込んだ。

病院を出た後、待ち時間の長いバスを避け本数の多い地下鉄に飛び乗った。息が上手く整わない。ドア横の座席に陣取って手すりにもたれかかる。

電車が動き出す直前、マナーモードの携帯が震えた。知らない番号からの着信だ。井沢先輩だろうと無視をした。どうせ駅から離れれば圏外になる。

次の駅でも着信ランプが光った。ショートメールだ。兄の番号からではないのに、どうしようもないほど兄の言葉だった。

『来てくれたのにごめん。その髪もうやめていいから』

やっぱり兄さんは何も解ってない。解らないくせに謝ればいいと思ってる。

怒鳴り散らす代わりに、理奈は三つ編みをつかんで電車を降りた。地下鉄のホームはどこも似たり寄ったりで、本当にさっきとは違う場所なのかと疑わしくなる。

初めての、反面見飽きたようなタイルを睨みながら留守番電話を聞いた。

『理奈ちゃんごめん、聞いてたらワン切りでいいからこの番号かけて。ノブさん心配してる。いろいろごめん、でもホント頼んます』

後は耳に障る電子音。メッセージを削除しますかと訊かれたのでお言葉に甘えた。

なんだ、ノブさんって。バカバカしい。

なんだ、理奈ちゃんって。馴れ馴れしい。

電話を持ったままの手がだらりと落ちる。兄のために、生意気な後輩へ繰り返し謝ってくれた少年の声を反芻する。

井沢先輩が、兄さんのきょうだいならよかったのに。

知らない学生服の一団がホームに降りてきた。華やいだ笑い声に理奈は目を伏せ、携帯電話を鞄の一番深いところにしまい込む。

滑り込む電車がつくった風はただ生ぬるいばかりだった。

「おはよ」

翌朝、井沢は校門で理奈を待ち伏せていた。部活の朝練で、と訊いてもないのに言い訳をしてくる。

「でも、学校来てくれてよかった。オレ君んち知らないから」

理奈は無視して通り過ぎる。井沢が三歩後ろを貞淑に、ただし口調は図々しくついてくる。

「理奈ちゃん、今日も放課後空いてる?」

「面会なら一人で行ってください」

「そうじゃなくてさ。見せたいものがあるんだ」

懲りない人だ。理奈は視線だけで振り返る。井沢は困ったように笑っていた。

「昨日、ノブさんとオレが何の話してたか分かんなかったと思うから。理奈ちゃんも連れていきたいなって」

「兄にそう言われたんですか?」

「オレが勝手に思っただけ」

いいかな、と尋ねた井沢はひどく遠慮がちで、断れば大人しく引き下がりそうに見えた。だったら、嫌ですの一言で話は終わりだ。

理奈が息を吸った瞬間、待ってと井沢は手のひらを見せた。

「ごめん、放課後も部活だった。もしよかったら明日の放課後」

「今日でもいいです」

答えた自分の気まぐれが、理奈自身にも理解できなかった。続けた台詞も自分が言ったのではないみたいだ。

「島村先生に、野球部誘われたので。見学ぐらいは、一度だけ」

井沢は泣きそうに笑った。嬉しそうでも悲しそうでもなく、ただ優しく口の端を上げた。

「ありがとう」

放課後、井沢が教室まで迎えに来た。学校のグラウンドは狭いので、週に一度近所の広場を借りているそうだ。行ったことのない公園まで連れていかれた。他の部員は既に練習を始めていて、声だけで挨拶はされたが囲み取材は受けずに済んだ。

理奈は井沢の後に続いてベンチへ歩み寄っていく。テレビドラマで見るような『野球のベンチ』ではなく、普通の公園の長椅子だ。頼りない柱に載った古いトタン板の下で、黒いスポーツウェアの青年がボールを磨いていた。

「

「おー。了解」

「じゃあ理奈ちゃん、あとでね」

井沢は理奈に一言残して、キャッチボールをしている部員たちに交ざっていく。朔夜と呼ばれた青年が立ち上がる。

「相模さんだね。

華奢だが精悍な顔つきの青年だ。学校指定の服ではないから卒業生かもしれない。歳は兄とそんなに変わらないように見える。

青年――桜原朔夜は、ジャージの襟の前で軽く握った拳を揺らした。

「それかわいい。やっぱ三つ編み上手だね」

「こんなの上手いとか下手とかあります?」

わけの分からない褒め方をされたせいで失礼なことを言ってしまった。いきなりかましすぎたと反省し、理奈は片手で口を押さえる。桜原はけらけら笑っている。

「私も髪長かったときやってみたけど、めちゃくちゃ下手だったよ。見かねてノブさんが教えてくれたんだ。前は妹によくやってたっつってさ。もう自分でやった方が上手いからお役御免になったってぼやいてた。ノブさんが自分のこと話してくれるの珍しかったから覚えてる」

情報量が多くて処理しきれない。そもそも桜原の性別が意外だった。言われてみれば、声も男性というより低めの女性だ。

桜原はひとしきり笑うと、ジャージのポケットに両手を突っ込んだ。

「お兄さんがここでどんな風だったか、聞く?」

理奈は自然と頷いていた。朔夜は歌うように続けながら、決して広くはない広場を見渡す。

「優しい人だった。みんなを勝たせるために誰よりも真面目に練習して、投手を助けるために誰よりも堅実に内野を守って、走者を進めるために誰よりも多く犠牲バントを決めた。そういう人だったよ、相模先輩は」

野球のことは全く分からない。具体的に何がどうだったのか、理奈には理解できていない。けれど懐かしそうに目を細める姿で、彼女たちにとって兄がどういう存在だったのかは感じ取ってしまった。

本当は井沢と話したときから気付いていた。

属する場所が違っても、兄のしていることは本質的にずっと変わらないのだ。

「桜原コーチ。肩慣らし終わりました」

一際背の高い部員が来て、帽子を取って理奈にも少し礼をした。茶髪だ。いくら頭髪規定の緩い学校だからといって、野球部にもあんな色がいるなんてさすがに驚いた。

桜原はクリップボードを手にふむと呟く。

「せっかくだからシートノック先にすっか。新田は外れてブルペン入れ。一年の世話は井沢たちに任せていい」

手持無沙汰の理奈を振り返り、桜原は少年のように溌溂と笑った。

「見てて。井沢のいるとこがノブさんが大切にしてた場所だよ」

ボードを突き出され、理奈は勢いで受け取ってしまった。何が書いてあるのか意味不明だった。立ったまま守備練習を眺める。桜原があちこちに打った球を、部員が捕れたり捕れなかったりするだけだ。じきに飽きて長椅子に腰を下ろした。

島村先生が投げ出すのももっともだなと思った。

部活が終わって、井沢と二人で自宅方面に向かう電車に乗った。行き先は理奈の地元の神社だ。駅を出たらすぐ右、つづら折りの坂をのぼって、さらに石段。引きこもりでなまった身体にはつらい。

「高いでしょ」

境内に着くと、井沢は自慢げに笑った。理奈は皮肉る元気もなく頷いた。ずっと前に家族で来たことがある。最寄りの神社ではないからと拝殿をさっと見て帰ったきり。

井沢に促されて、西側のご神木の方へ行く。ここからの景色は初めてだ。電車の高架も、見慣れた雑居ビルも、通っていた幼稚園もみんな上から見下ろせる。

「オレの通ってた中学、ここから近くてさ。なんかしんどいことがあるたび、一人でこの神社に来てた。高校入って、実はノブさんも常連だって知ってから、いろいろ話とか聞いてもらうようになったんだ」

井沢は土を踏みしめながら歩いていって、フェンスの前で振り向いた。後ろ手に緑の金網を握りしめて笑う。

「理奈ちゃんは、ここを越えたいって思ったことある?」

「は?」

やっと出た声は無礼そのものだったが、本音だったので取り消しようもない。井沢は気にした様子もなく続ける。

「まぁ、『は?』だよね。オレもノブさんに言われたとき正直困ったし」

それは兄が高校生の頃のことなのか。尋ねる代わりに理奈はフェンスに近づいた。見る角度が変わると高さは余計に現実感を増し、囲い越しでも足がすくんでしまう。

そんな問いを発したということは、きっと兄さんは。

だから先輩は。

「ここからじゃなくて、よかったよな」

力なくひし形をなぞる節ばった指。理奈もそろそろと金網に触れた。日向の緑は意外なほど熱を帯びていた。

「井沢先輩も、ここを越えたいって思ったりしたんですか」

「どうだろ。家に帰りたくないなぁって話は二人ともよくしてたけど」

すぐそばにベンチがあるのに、井沢は土の上に腰を下ろした。あぐらをかいて遠くを見る姿は、神社にいるのに僧みたいだった。

「理奈ちゃんは、どうして学校行きたくなかったの?」

聞き飽きた、ずっと答えることを拒んできた質問。

理奈は少し悩んで、井沢の隣にしゃがむ。大事にしたい制服でもないし、どうせなら同じ高さでものを見てみたかった。

「理由は特にないです。そう言うと怒られて原因探しをされますけど」

「大人ってそういうとこあるもんね」

「多分兄もだったんです。理由を探して、勝手に決めつけたのは」

理奈は、切るに切れない三つ編みを指先で撫でた。

小五の頃、理奈は三つ編みのアニメキャラに憧れた。同じ髪にしてと母に頼んだら、一度目は喜んでやってくれた。二度目はしぶしぶ、三度目には忙しいからと断られた。

代わりに編んでくれたのは兄だった。当時中学三年生の男の子。理奈はほつれたおさげで学校に行った。髪のことをさんざんクラスメイトたちにからかわれ、中心になっていた男子の椅子を振り上げて教室の床に思いきり叩きつけた。全員黙った。

「それからほとんど学校行ってません」

「そりゃ、ノブさん自分のせいだと思っちゃうよ」

井沢が震えた声で言った。引いているのかと思ったら笑いをこらえていた。

その方がいい。理奈は満足して続ける。

「ひとが一生懸命やったことを、指差して馬鹿にするやつの方が悪いに決まってるじゃないですか。くだらない連中と一緒にいなくても、勉強だけなら家でもできますし。学校とか心底必要ないですよね」

「ていうか理由、あるじゃん。それじゃん」

井沢が肩を揺らして指摘してくる。理奈は赤面して下を向く。しゃべりすぎた。普段他人と話さないから加減が分からない。

膝の上で頬杖をつき、兄の見ていた景色に臨む。さすがに家までは見えなかった。

「兄が家で居場所を失くしたのは、自業自得だと思います。年頃だから男の子と女の子の部屋は分けた方がいいとか、周りの言うこと真に受けて勝手に物置部屋に引っ越して。当の私は嫌だとも出てけとも言ってないのに。どの口で帰りたくないなんて言うんですかね。お兄ちゃんっていつもそうだもの」

やはりやめどきを失ってまくしたてる理奈を、井沢が苦笑しながら止めた。

「その辺にしてやって。オレも妹によく似たようなこと言われるからさ、耳がいてぇわ」

妹がいるのか。理奈をやけに気にかけるのもそのせいだろうか。腑に落ちたとき空いた隙間が風で冷えていく。

井沢の横顔もだんだんと静かな色になっていった。

「わたしを勝手に決めないでって、彼女にも言われたことあるよ。なかなか直んねぇな。悪い癖って」

彼女もいるのか。しかも他人に話すのに照れもしない。なんだかとても釈然としない気分だ。

井沢は理奈の不機嫌に気付いた様子もなく、汗に濡れた額を腕で拭う。

「伝わると思ったことって意外と伝わんねぇし、解ったつもりのことって結構あさってだから。こうです、こうですかって、根気強く言ってくしかないのかもね」

理奈はまた三つ編みに触れる。

兄はあの頃から何も弁解しなかった。学校に行かなくなった理奈の髪を、会う人もないのに毎日編んでくれていた。もういいよと気遣うつもりで告げた言葉も、兄には贖罪の機会を奪われたように聞こえたろうか。

「兄は、何も言わないと思います。これからも。私もきっとそう。弱虫だから」

私たちはこれからも、互いを決めつけて勝手に苦しむのだろう。

「そうかな」

井沢が天を仰いで、理奈もつられて上を見た。

マジックアワーだ。薄紅と紫の雲が流れる。色の境界が淡くにじんでいく。

「理奈ちゃんは解ろうとしてるじゃん。だから同じ高校受けて、頑張って登校してきたんじゃないの。弱くなんかないよ」

これも決めつけかなと顔を覗き込まれて、理奈は答えられなかった。頷きたいような気もしていたが、口をつぐむことしかできなかった。

井沢が腰を浮かせ、理奈に手を差しのべる。理奈は首を振り自力で立ち上がった。自分がすがっていい手ではないことぐらい解っている。

「お参りしていきましょうか」

拝殿側は囲いの外が林になっていて、斜面を覆う緑が眼下によく見えた。六月の湿気が風に鳴る。夏の気配を肌が知る。

あの問いの答えがはっきりと決まった。

私は越えない。空に近い金網も、野球部を見下ろすあの窓も。兄たちの見た緑に身を投げたりはしない。

井沢と並んで神様に手を合わせ、違う相手に語りかけた。

お兄ちゃんの好きだった場所、もう少し通ってみるよ。だからお兄ちゃんも、嫌いだった家に少しぐらい引きこもってみなよ。何か解るかもしれないでしょう。

一礼して見慣れた街に向き直る。くっとあごを上げて息を吸う。

「先輩、裏の階段から降りましょう。表の坂は車用だから、徒歩ならこっちのが早くて楽です」

「え、そんなのあるの? オレいつも正面から苦労してのぼってんのに」

「先輩は正直すぎるんですよ」

飛び降りず、荷を負わず、理奈たちは足取り軽く緑の中を突っ切る。

BOOTH/商品ページはこちら

pictSPACE/商品ページはこちら

恋に向かない男たち

現代・短編集 B6・146P・800円

一九八一年、

殴るわけにもいかない。交ざる気も起きない。互いに見下し合いながら『ぎこちない帰国子女』と『親切な級友』を演じる。無意味な日々だ。

迷い込んだ暗室で、写真部の女の子と顔見知りになった。寡黙な彼女とはあまり話さずに済むから気楽だ。薬液から取り出される印画紙を見守るのが、帰国して初めての娯楽になった。

フェンスに向けてボールを投げるピッチャー。傲慢な孤独だ。孤高とも違う。同情も憐憫も必要とせず、ただ救援だけを許している。そうして具体的な敵を持たない闘志はどこまでも透き通っていた。

総志は黒縁眼鏡の奥の瞳を輝かせて、友人に尋ねた。

「彼は誰ですか? どこに行けば僕は彼に会えますか?」

「A組の桜原君。目立つ子だからすぐにわかると思うわよ」

翌日、総志は朝から一年A組のドアを叩いた。オーハラへの取次を頼んだが強張った顔で首を横に振られ、仕方ないので足で捜す。

予鈴も本鈴も聞き流し軽やかに歩いていく。授業のひとつふたつ出なかったところで支障あるまい。もしあったとしても、父を困らせることができるならそれはそれで愉快だ。自主性を育むためにアメリカの学校へ行けだの、将来の市場を肌で知るために日本の高校へ行けだの、親子とはいえ他人の人生を好き勝手支配する人間は少しぐらい痛い目を見るべきだし恥を知るべきだと思う。

運よく教師に見つからず外に出た。もしかして登校していないのだろうか? だとしたら住所を押さえたいが、さすがに今職員室に行くのはまずい。

それにしても、このチープな煙草の匂いはどこから……。ふんふんと鼻に従って進んでいく。中庭を通って校舎の裏側まで。

ああ、本物のジャパニーズ・コーシャウラ! もしかしてフリョーが群生している? カリフォルニアでの暮らしが胸に甦る。心弾む堕落と暴力の日々。爪の先ほどでもまた味わえるなら幸運だ。

爛々と目を輝かせて建物の角を曲がる。果たして不良生徒はそこにいたが、群れてはおらず一人きりだった。学ランの前を全て開けた少年が、木の下にしゃがみだるそうに煙草を吸っている。

彼だ。

「タイヨー・オーハラ……」

「あ?」

桜原太陽が顔を上げる。何か言われるより早く総志は間合いを詰める。野生動物と同じだ、まずは判らせなければ。どちらが生き物として上の存在かということを。

総志は桜原の右手から紙煙草を奪い取り、自分の口に当てる。変に甘い味と香りだ。肺まで入れてもさらさらと正体がなく、吸っている心地がまるでない。わざわざ金と時間をかけてこんなものに火を点けるなんて意味不明に尽きる。何と言ってやろう、程度を表す日本語、確か……。

「ズイブン軽いのを吸ってるね」

そう、『ズイブン』だ。煙を吐き出しながら口唇の端を吊り上げた。一八〇センチは日本では目立つ身長だと理解したうえで、顎を上げて桜原を見下ろした。

桜原は黒々とした目を丸くして、だらしなく座ったまま総志を見上げた。短くて細い眉は生来のものらしく、みっともない剃り跡はない。制服も無改造。髪も男にしては長いがワックスやオイルで固めてはおらず、無精で伸びているだけに見えた。

桜原が息を吸う。総志は期待で息を止める。

吐き出される言葉は何だろう。怒り? 威嚇? 服従?

「これ軽いのか」

予想のどれとも違う声音だった。平淡だが自然な口調。虚を衝かれた総志に、桜原は苛立ちを含ませて繰り返す。

「軽いのかって。おめェが言ったんだろ」

「そう、だね。僕はそう思います」

「なんだ。そっか」

桜原は不意に表情を和らげ、左手に握った

「親父に伝えとくわ。少しでも医者に叱られねぇのはどれかって、いつも気にするんもんだからよ」

総志は思い違いに気付いて顔から火を吹く。

彼にとって重要なものはライターで、煙草は付属物なのだ。総志はどうでもいいものを奪って粋がっていた――パンそのものを奪わず、得意げにパンくずをついばむハト並みの間抜け。初手から全部、負けていた。

「僕は新田総志といいます。よろしく」

降伏の証に右手を差し出す。桜原は首を傾げてから、立ち上がることなく握手に応じる。

「新田。お前、野球やる?」

「ベースボール? しないです」

「やろうぜ」

「はい」

何の脈絡もなかったし理解もできなかったけれど頷いた。彼がやろうと言ったから。

「変なやつだな」

春の桜の木の下で、自分も大概なことを言いながら桜原太陽は人懐こく笑った。

きっと彼には一生勝てないだろうと、総志はいずれ事実に変わっていく予感を抱いた。

授業が終わるのを待って、いつも練習しているという公園に向かった。桜原は近所のおじさん(桜原は当時としてもめずらしいぐらい地域の大人にかわいがられていた)を連れてきた。丸々太った

「いくぞぉ!」

桜原は桜原で自由に身体をあたためていたようで、活き活きした顔で左腕を回している。写真のときは意識しなかったが……。

「

「なんだ、悪いか」

「いえ」

左利きや両利き。アメリカではたまに見たけれど、日本には現存しないと思っていた。矯正されなかった

「僕は好きです。左利きの人」

素直に答えると、桜原は変な顔をして鼻の下をこすった。

まずキャッチボールから。桜原の放ったボールを受けて、投げ返す。シンプルなコミュニケーションだ。筋がいいと神崎氏は褒めてくれたが、総志はむしろ桜原の技術に舌を巻いた。精確に胸元に返してくるし、総志が投げるあさってな球もほとんど捕っている。

巧いんだねと褒めたら、フツーだろと桜原は謙遜のようなことをふてぶてしく言った。

「じゃ、本番始めっぞ」

ピッチャーというのは小高い丘にいるものと記憶していたが、桜原は平たい土の上に立っていた。神崎氏が、座って捕るんだよ、右手は後ろにとアドバイスしてくる。何故座るんですかと訊いたらルールだからといかにも日本人らしい返答をされてガッカリする。

それも、桜原の球を受けたらどうでもよくなった。

ボールが手の中に飛び込んできただけ。桜原の指を離れる瞬間から、総志の手のひらに納まる瞬間まで、まるで運命づけられたように美しい軌道で届いたというだけ。

それだけでいいと思った。それだけで充分だと。

総志は震えるミット越し、白球を世界から覆い隠すように握りしめる。

――そうか。あの写真を見て、彼に会いたくなったのは。

あの投手のまなざしを、自分が受け止めたかったからだ――。

「捕れたな! 決まりだ。今からお前は俺の相棒」

桜原はグラブ越しの右手を腰に当て、左手でVサインを突き出してくる。総志はボールを投げ返さず、立ち上がって確実に丁寧に手渡した。

「やるよ。やりたい」

その役目は僕だけが務めるべきものだ。そして君が望むならあと七人集めてもいいし、二人きりでも僕は構わない。

BOOTH/商品ページはこちら

pictSPACE/商品ページはこちら

紺碧つらぬけ

現代・中編 A6・126P・600円

身体の一部を失ったとき、

実際竜光はすぐに欠けた自分に順応した。指先ではなく関節で押さえるコツさえ覚えれば、右利きの竜光は左手をそんなに繊細に動かす必要がない。不便ではあるもののほぼ問題なく生きてはいける。医者も驚いていたから皆が皆同じ具合に暮らせるとは考えていないけれど、なるほど少なくとも自分は『障害者』ではなくただの『左手の親指の先がない人』なのだなと妙に納得した。

血塗れにしてしまった職場も辞めなかった。罪滅ぼしに働いていきたい気持ちもあったし、不注意による事故で指を切り落とした高卒二十一歳に行き場がないこともわかっていた。現場の加工課から、測定が主の品質保証課へ異動にはなったが、妻と二人生活できる金が入るならどこでも構わない。

周囲から思われるほど悲愴な心情ではなかった。絶望と呼べる自己憐憫は左手の先端と一緒に欠け落ちて、身体に馴染まない異物になってしまったから。

今日も一八八センチの巨体を机と椅子の間に押し込めて、勤勉に無感情に仕事をこなす。測定室はとにかく狭いので、少し中にいるだけでも身体がバキバキだ。

昼休み、ロッカールームで一人飯をするのが職場で唯一の癒しだった。一人飯といっても完全に放っておいてもらえる日はない。

廊下を行く間も、同じ

「森貞ー、たまには飯食いに出ん?」

「弁当あるので」

毎度の返事を返すと、先輩たちのお小言もループに突入。

「またかぁ。たまには奥さん休ませてやれよ」

「女は不満を溜めといていきなり爆発するんだぞ」

「そうそう、ウチのカミさんもこの前さ……」

最初こそありがたく拝聴していた竜光も、今はまともに聞いていない。はぁ、はい、そっすね、で大体流している。

ひとしきり奥さんの愚痴をこぼすと、先輩たちは鼠色の上着を置いて出ていった。どうせ近所に顔は知れているが、外食時は制服を脱いでいく決まりなのだ。

静かになったロッカールームで、竜光はパイプ椅子に座って弁当を開いた。今日は三食そぼろか。妻の

今度はドタドタと遠慮のない足音。現場の人たちだ。ノックもなしにドアを開け、一気になだれ込んでくる。

「おっ森貞、今日こそ帰りキャバクラ行くか?」

「行きませんけど」

「そんなとこダメですよ、こいつ愛妻家なんですから。雀荘なら来るよな?」

「絶対行きません」

「なんだよー」

現場組は、競馬~ゴルフ~釣り山キャンプ~、と肩を組んで歌いながら去っていく。竜光は苦笑して箸頭で額をかいた。内容はともかく、無趣味な若手(といっても三年目)を気にかけてくれるのはありがたい。

雪枝の弁当に戻る。舌がバカなので細かいことはわからないが、今日のおかずもとてもうまい。雪枝の料理はどれもこれも絶品だ。

半分ぐらい食べたところでまたドアが開いた。

「監督、おつかれさまです」

挨拶すると、監督は普段どおりのだるそうな調子で首を傾けた。

「お前、いつまでも『カントク』って呼ぶんじゃねェよ。学生気分抜けてねぇのか?」

「人前ではちゃんと『桜原さん』って呼ぶじゃないですか」

「使いわけねぇで統一しろってんだよ」

監督は自分のロッカーに手をかけた。その拍子に、ロフストランド――グリップと前腕のカバーが一体になった杖が倒れる。竜光は慌てて拾い上げて近くに立てかけた。よく見れば、監督の左足はギプスと包帯でガチガチだ。

「どうしたんです。その足」

「階段を踏み外しただけだ」

監督はぶっきらぼうに言い捨て、近所の弁当屋のビニール袋をロッカーから出す。竜光は、ぎこちなく椅子に座る監督をヒヤヒヤしながら見守った。

桜原家には何度もお邪魔したが、確かに二階へ続く階段は急だった。滑り落ちたら玄関までまっしぐら。骨の一本や二本折れそうだ。

「そういや、こないだのタッパー持ってくるの忘れちまった。今日取りに来てもらうんでもいいか」

監督が左手の割り箸で竜光を差してくる。竜光は弁当のもう半分をかっ込む。

「いつでもいいですよ、タッパーぐらい」

先週、雪枝が生理で食欲がないと言って、竜光一人では食べきれない作り置きをおすそわけに行ったのだ。竜光たちが借りているアパートと桜原家は目と鼻の先にある。

「馬鹿野郎、おめぇが困らんでも嫁さんが困るだろうが。とにかく取りに来い」

お願いが命令になってしまった。竜光はバラン一枚残った弁当箱を閉じる。

「ついでに片付け手伝います。それじゃ家の中も歩きづらいでしょうし」

「いいから、嫁さん孝行でもしてろ」

「雪枝も理由があれば

「年々口が減らなくなるな、お前は」

監督は大袈裟にため息をついた。

学生のときと印象が違うのはお互い様だ。竜光も監督はもっと無口な人だと思っていた。野球部では野球以外の話をすることがなかったから。

「朔夜と雪枝に連絡しますね」

ポケットから携帯を取り出す。右の親指でタタタと文字を打っていく。

『健常者』なのも道理だ。竜光は、こんなにスムーズに妻にメールができる。

桜原親子とは高校の野球部で出逢った。ちょうど二〇〇〇年、今から六年前だ。

桜原

最初の二ヶ月間、竜光は朔夜のことを男子と勘違いしていた。当時の朔夜は、ほぼ坊主というほど髪が短くて、加えて身長が一七〇センチあった。見間違うのも無理はない……と思っていたのだが、雪枝は一目でわかったようなのでやはり竜光のせいなのかもしれない。

女子だと知った直後、一度だけセーラー服の朔夜と下校した。

「怒ってないのか。俺、本当に何も気付いてなくて」

「いえ、隠してたのは私なんで」

と朔夜が決まり悪そうに言って、ああ本当の一人称は『私』なのかと竜光は納得した。今まで朔夜が口にしていた『自分』は、どうもぎこちなかったから。

梅雨の晴れ間だった。アスファルトに白いスニーカーが光って、靴底よりも感情の擦り切れた声で朔夜が呟いた。

「去年、別の捕手の先輩に、『なんで女の球なんか受けなきゃいけないんだ』って言われて――」

あの日の朔夜に何と言葉をかけるべきだったのか、竜光は今でもわからない。

竜光は野球にさほど関心がない。父と再婚相手がいる自宅が嫌で、少しでも長く外にいる口実として部活に入った。野球だったのは、小中でもやっていたし多少は楽ができると思ったからだ。

竜光がだぶつかせている権利を、生まれつきの理由で行使できない人間がいる。頭では知っていたつもりだったけれど、目の当たりにしても何もできなかった。

望んでも得られない側に自分が回った今でさえ、何をするべきなのかわからずにいる。

終業後、監督と一緒に桜原家に向かった。職場から徒歩圏内。普段ならどうということもない距離だが、片足の監督は歩きづらそうだった。

雪枝は玄関前で待っていた。十一月の夜は冷える。竜光が連絡してから家を出てくれればいいと言ったのに。

雪枝が会釈すると、マフラーの隙間から細い髪がさらさらこぼれた。

「こんばんは、監督さん。足のお加減いかがですか」

「悪かねぇよ。

返す監督の声はやわらかい。業務時間外だからなのか、自分も旧姓で呼ぶせいなのか、野球部のマネージャーだった雪枝の『監督さん』呼びには文句をつけない。単に女性に甘いだけかもしれないけれど。

雪枝が、右手の手提げ袋を軽く持ち上げる。

「おかずを作ってきたんですけど、お台所であたためても構いませんか?」

「好きに使ってくれ。いつもすまねぇな」

監督がスウェット(この人は最寄りのコンビニに行くヤンキーのような格好で会社に来る)の左ポケットからキーケースを出す。杖のせいで絶対に手間取ると思ったので、竜光は黙って監督の手からケースを抜き取り引き戸を開けた。

監督は不満そうに家に入り、框へ無造作に尻を落とした。監督が右足のスニーカーを脱ぐのを待つ間、竜光は玄関の違和感に気付いて眉をひそめる。

綺麗すぎるのだ。いや、散らかり方に変わりがなさすぎると言うべきか。桜原家の玄関は、何が入っているのか見当もつかない古い和家具が三分の一を占めている。この家の構造なら、階段から誰かが滑り落ちたら和家具にそのまま突っ込むはずだ。監督は決して大柄ではないが、成人男性が骨折する勢いで落ちてきたのならこの辺りは壊れるなり崩れるなりしていなければおかしい。

「森貞。突っ立ってんならそれ取れ、家用の杖」

監督に声をかけられて我に返る。竜光は腰を曲げ、三和土の和家具に立てかけられた松葉杖を監督に渡した。

「ちゃんと使い分けてるんですね。意外です」

「拭かないなら分けろって朔夜に叱られたもんでな」

監督は器用に立ち上がり、ひょこひょこと廊下の奥に進んでいく。竜光は監督のすっ飛ばしていったスニーカーをそろえ、自分も靴を脱いだ。長男の

朔夜とも指を切り落として以降会っていない。わざわざ報せるほどの用ではないと思ったのだ。まぁ父親が骨折したというのも、後輩と会う理由としては下の下だが。

がちゃがちゃと金属の音がする。まずい、このままだと朔夜が外から鍵を閉めてしまう。監督のサンダルを勝手に引っかけ、急いで引き戸を横に滑らせた。

「朔夜。おかえり」

「お久しぶりっす。リューさん」

朔夜は快活に笑った。相変わらずのショートヘア。男性ならば長髪に分類される長さだが、女性としては随分短い。

「お前、なんか肌チカチカしてないか?」

「ウソ? メイク崩れてんのかな」

朔夜は手首にスーパーのビニール袋を提げたまま、両手で自分の頬を押さえた。

メイクをしているのか。よく見ると小さな赤いピアスもつけている。パンツスタイルだろうと決めつけていたスーツもスカート。三年間陽の下で一緒に過ごした『弟分』とは別人のようだ。

「チカチカかぁ~……。私まだ上手く化粧できないんすよね。パンプスもまっすぐ歩けないし。ユキさんにちゃんと教えてもらおうかな」

朔夜は嘆息して両手の袋を框に置き、革の靴を脱いだ。気遣わしげに訊いてくる。

「そういえば、リューさん左手は大丈夫です? 不便してませんか」

「問題ないよ。何とかなってる」

竜光は即答し、朔夜に続いて廊下に上がった。

最近ではボタンの留め外しもスムーズにできる。日常生活レベルで困ることはほとんどない。

「手、見せてもらっても大丈夫ですか」

朔夜が竜光の向かいに立つ。身長差だけは在りし日のまま。

竜光は左手を持ち上げて朔夜に委ねる。朔夜の利き手の指が、竜光の左親指の根元を確認していく。

「可動域も支障出てます?」

「普通に動く。ただ先端がないだけだ」

「これってこの先、手当とかつくんですか?」

「労災で単発の治療費。それだけだよ。法的に俺は障害者じゃないらしいし」

「え、IP関節が生きてるから?」

「さすが、詳しいな」

スポーツ医学に明るい朔夜は、親指の第一関節の重要性も理解しているようだった。ここが無事なら一応『普通』に暮らせることになっている。

朔夜がしんみりと呟いた。

「私、ずっとこの指にお世話になってきたのにな。どんな球もいつも捕ってくれて」

それに関しては竜光も口をつぐむしかない。

捕球は『日常生活』の外のことだ。親指の精密な動きなしに、朔夜の放つ多彩な変化球は捕れない。たとえもう捕る必要がないとしても、それはまた別の話だ。

「すんません、変なこと言って」

朔夜はぎこちなく笑ってビニール袋を持ち上げる。竜光は首を振って袋を引き取る。中身は食材のようだ。

「先に着替えてこいよ。冷蔵庫に入れとく」

朔夜は何か言いたげにためらった後、結局頷いて階段を駆け上がっていった。竜光はそれを見送り、振り返ってぎょっとした。松葉杖を手にした監督がぬぼーっと立っている。

「どうしたんですか。そんなとこで」

「便所」

ああ、自分がここにいると邪魔なのか。

竜光は道を譲ったが、監督は何か考える素振りで動かなかった。

「監督?」

呼びかける。監督はようやく一歩前に出る。

「右なら捕れるだろ」

「は?」

思わず不遜な声が出てしまった。

さっきの話か? 親指がないから朔夜の球を捕れないという、そういう?

「無理ですよ、逆の手で捕るなんて。もし捕れたって左で投げられませんし」

「俺はいつも右で捕って左で投げてる」

「それは監督が左利きだからでしょう」

竜光はきつめに言い返す。監督はふんと鼻を鳴らしてドアの向こうに消える。

何なんだ。

竜光は首を傾げて、重い荷物を台所まで運んでいった。

「これは?」

「何らかの菓子の缶だな」

「このクソ重い木の箱は?」

「アイロンだな。中に炭を入れて使うやつだ」

「使ってるん……ですか?」

「なワケねーだろ、今時そんなもん」

万事この調子である。竜光は右の手首で額を押さえて嘆息した。赤ん坊というやつは何でも口に突っ込むらしいのに、よくこの父親のもとで朔夜も皓汰も無事に育ったものだ。

その朔夜は、父が心配でしばらくは一階の客間で寝るという。四人で食卓を囲んだ後、雪枝と一緒に二階の部屋から細々したものを下ろしていた。いや、監督そんなに重症か? と思ってしまうのは、竜光が指の足りない生活に慣れすぎているせいかもしれない。

竜光は、監督の部屋の片づけを手伝っている。整頓好きの朔夜の手が及ばない監督の私的空間は、六畳という言が信じられないほど狭苦しい。

竜光は炭火アイロンの箱をひとまず部屋から出し、腰をぐっと反らした。

「ちょっと、思ったより力仕事なんで指付けます」

「軍手も貸してやる。ちょっと待ってろ」

万年床に座っていた監督は手の力だけで立ち上がり、片足でひょいひょいと押入れの前まで行く。器用だなと思いつつ、竜光はポケットから、お守りぐらいの小さな巾着を取り出した。雪枝が縫ってくれた袋を開けると、中には『左手の親指』が入っている。義指だ。シリコン製で、指サックのように根元に被せて使う。リーチが伸びる分、手に力を入れやすくなる。

「ずっとそれしてりゃあいいじゃねぇか」

丸めた軍手が飛んできた。竜光は右手でそれを取る。

「蒸すんですよ」

口にしないだけで、義肢をつけない理由は他にもあった。自分の一部でないものが、さも自分であるかのようにくっついてくるのが嫌なのだ。周囲の人間が目のやり場に困るようだから、医師のすすめに従って一応作ってみたけれど全然しっくりこなかった。

手袋をすればそれも全て隠れる。

「他人の親父ばっか気にして、

手持無沙汰なせいか、監督はいつもは言わないことを訊いてくる。竜光は監督に背を向け、日付が昭和の新聞紙をまとめて束ねる。

「生きてるうちに孝行しろとかいう話なら耳タコですよ」

「いや。別にいいんじゃねぇか。嫌いなら嫌いで」

倒れ込む音。振り返ると、監督は写真立てを手に仰向けに転がっていた。

「俺の親父は一族郎党嫌って縁を切ってたが、俺はそれで親父やてめェが不幸だと思ったことはねぇよ。皓汰はともかく、朔夜だって家に居つかなかった母親を許しゃあしないだろうしな。どうしても認められねぇ相手と、たまたま同じ血が流れてることだってあるんだろうさ」

竜光は厚い口唇をぐっと引き結んだ。

監督のこういうところが好きだし苦手だ。頑なに拒もうと身構えていたところに、緩やかに流れ込んでくるようなところが。

監督が寝返りを打つ。張りの甘いシーツが一緒に動く。

「あと、これも会社の連中に言われて耳タコだろうが、お前少しは自分の世界を持てよ。ずっと見られてるんじゃ嫁さんも息が詰まっちまう」

「嫁さん孝行しろって言ったじゃないですか」

「それが孝行になんだよ。亭主元気で留守がいいって昔から言うだろうが」

監督は眠そうに写真立てを脇に伏せた。

釈然としない。雪枝を想って雪枝だけを見ていることの何がためにならないのか。

竜光は意地になって答えなかった。監督も無言だった。と思ったら、いつの間にかいびき混じりの寝息を立てていた。

人に片付けさせておいて……。一瞬むっとしたが、放り出された松葉杖を見て竜光は怒りを引っ込める。

身体を損傷すると、それだけで体力と気力を消耗するのだ。痛みで眠れない夜もある。睡眠が取れそうなら機会は逃さない方がいい。

竜光は可能な限り音を立てず、監督の部屋の動線を確保した。これで少しでも楽に暮らせればいいのだけれど。

帰りしな、仮眠をとってスッキリした様子の監督に段ボールを渡された。養生テープで雑に留められた、片手では持ちづらい大きさの箱だ。玉手箱だから帰るまで開けるなと言われたが、玉手箱なら帰っても開けてはいけないのではないだろうか。

雪枝と二人、足下から冷える道を歩く。晩秋の夜闇は随分深まっていた。手を繋いで足早にアパートに戻る。竜光たちが暮らすのは一〇二号室、大家の隣で家賃が一番安い部屋だ。

八畳一間の真ん中には、桜原家のお下がりのちゃぶ台がある。竜光はその脇に段ボールを置き、緑の養生を一息に剥がした。

開けた瞬間はっとする。このフォルム、懐かしい革のにおい。

――キャッチャーミットだ。

雪枝が横から覗き込んでくる。

「それ、竜が持っていたのとつくりが逆じゃないかしら」

竜光は箱に両手を突っ込んで、大きな革細工をそっとすくい上げた。

左利き用のキャッチャーミット。時に『存在しない』と言われるが、実は数が少ないだけで存在はしている。実際手にしたのは初めてだ。

竜光は気のない目つきで、よく型付けされたミットを眺める。

右手なら捕れるなんて、監督はあんなことを本気で言っていたのだろうか。

「朔ちゃんがね」

雪枝が右肩にもたれかかってくる。遠慮がちにぽつぽつと話し出す。

「最近お仕事つらいみたいで。気晴らしに監督さんとキャッチボール始めたばかりだったんですって。そろそろピッチングも、ってところで監督さん、足が……でしょう」

竜光は黙って雪枝の背を支えた。

雪枝は竜光の手越しにミットに触れる。

「また、朔ちゃんとバッテリーを組んであげられない? ちょうど私も、高校受験でやめてしまったピアノをまたやってみたいと思っているの。あなたも、お仕事と私以外の時間を過ごしてみてほしい。きっと大事なものになるはずだから」

厄介払いの口調ではなかった。本当に心配してくれているのだと思う。

雪枝と過ごす時間は、もう人生はこれだけでいいと思えるぐらいに大切なのだけれど……その雪枝が他の時間も設けろと言うのなら検討してみるか。

「これが似合うかどうかぐらいは、確かめてみてもいいかもな」

一生懸命おどけてみせる。雪枝はまるで素敵なものを見たみたいに笑ってくれた。

森貞竜光は二年前、一九才のときに結婚した。

高卒入社二年目。相手はひとつ年上の幼なじみ、雪枝。

そろそろ子供を、と思ったのは半年ほど経ってからだ。監督の世話で入った神崎金属の給与は多いわけではないが、無趣味な竜光は幼い頃から貯金をそこそこ貯め込んでいて、FXでも一定の利益を上げていた。三人でも充分に暮らせるはずだ。

それに雪枝は、軽いアルバイトをしているだけで平日はずっと一人で家にいる。子供がいれば寂しくなくなるだろう。

雪枝は元々体調管理のために基礎体温を測っていたし、タイミングを見て自然妊娠を目指すことになった。竜光は煙草は全く、酒もほとんどやらない。加えてこの若さならと高を括っていたが、一年経っても雪枝に生理は来続けた。

きちんと婦人科に行って妊活したいと、長いまつ毛を伏せて雪枝は言った。一年何の成果もないとなると竜光も、そこまでする必要はないとは言えなくなってきた。

仕事で付き添いはできなかったが、検診では問題ないと言われたらしいので安心した。

雪枝はいっそう身体に気をつけるようになった。睡眠。運動。冷え性。栄養。カフェイン。ストレス。日光を浴びる頻度まで。

竜光も健康な精子のために自分の生活を見直した。下半身に熱をこもらせていないか、圧迫していないか。もちろん雪枝と一緒に、バランスの整った食事と規則正しい就寝・起床時間も忘れない。

概ね二十八日の周期で雪枝は毎回落ち込んだ。

竜光はそのたび言葉を尽くして雪枝を励ました。水族館、美術館、博物館、雪枝の好きな場所に連れ出した。森の妖精が営んでいそうな小さなカフェに、熊のような巨体を押し込むことだって厭わなかった。

雪枝に笑顔は戻らない。

あなたも検査を受けてほしい、ある日そう呟いたトーンで、膝の上で握りしめた白い両手で、彼女がどれだけ長い間その言葉を我慢していたのかを思い知った。

町の婦人科――町医者が内科と小児科とを兼ねてやっているところ――ではなく、設備の整った大学病院で、夫婦ともども診てもらった。雪枝の身体は、少なくとも子供を宿すという点においては健康そのものだった。

竜光は再検査になり、診断が確定するのに一ヶ月かかった。

「……です」

竜光は医者の言葉が聞き取れなくて二度聞き返した。一度目は意味がわからず、二度目はわかりたくなかったのだ。

非閉塞性無精子症。精子を造る能力が著しく低下している・もしくは全くない状態。

竜光の無精子症の原因は、先天性の異常によるものらしかった。Y染色体のAZF領域に欠失があると、生殖機能に問題が生じる。中でもAZFc領域の欠失であれば、ごくごく少量存在している精子を顕微鏡で拾い上げ、妊娠に繋げることも可能だという。

竜光の欠失はa領域。aおよびb領域に欠失が認められる場合、精液内に存在する精子の数は、どれだけ熱心に探したところでゼロである。

後ろから誰かに突き飛ばされた気がした。突き飛ばされて初めて目の前が崖であったと知った。

一年半だ。雪枝に無意味な努力を強いて、他人事のように励まし続けた期間。

父親ができなかったことを自分は成したかった。母親が持てなかった幸福を雪枝にあげたかった。自分が欲した関係を子供に用意してやりたかった。

あたたかな家庭。笑顔の絶えない食卓。親子の信頼。

最初からできなかった。生まれたときから素質がなかった。どこにも責任を問えないぐらいの『そもそも』の地点から。

手につかない仕事を無理やりこなそうとして、その事故は起こった。

周り中大騒ぎになって怒鳴られながら止血されて、相当痛かったしうるさかったはずなのに竜光はあの日のことをあまり覚えていない。

屋外に連れ出されたとき、コンクリートで熱せられた空気がむわりと全身を包んで、体温が上がってしまうなと困り果てた気がする。どうせもう無駄だったのに。

蝉が鳴いていた。全力で鳴いていた。

あの蝉たちはこれから恋をして子供を作ってさっさと死んでいく。

俺はひと夏の間には死ねない。子供も残せないのに。

救急車の中は涼しかった。生物でもないくせに蝉の声を蹴散らすサイレンがおかしくて、竜光は少し笑った。

BOOTH/商品ページはこちら

pictSPACE/商品ページはこちら

The Flowers

現代・サスペンス 漫画×小説合同誌 A5・54P・700円

「君、あそこの男にずっと見られてるよ」

その青年に話しかけられたとき、小春野薫はこいつだと確信した。

朝の七時台、電車内は人でぎちぎち。薫の立つドア脇にも余裕はない。

「どの人ですか?」

薫が振り向こうとすると、青年はドアに右手をついて視線を遮った。薫は小首を傾げて青年を見上げる。青年はもったいぶった速度で、左手の人差し指を自分の口の前に立てた。

「下手に気付いた素振りを見せたら刺激してしまう。俺と知り合いのフリをして、話を合わせて」

薫は素直に頷き、毎朝ヘアアイロンでまっすぐに整えている黒髪を撫でた。

清楚系JKと呼ばれ始めて一月半。好色な視線にも、工夫のないナンパにも慣れてきたところだが。

「それで、何の話をしましょう?」

「そうだな。自己紹介なんてどうだい」

青年は上の歯を見せつけて笑った。薫は思わず笑み返す。バラエティの非モテ克服企画でやっていた『特訓! アイドル☆スマイル』の出来にそっくりだったから。

べたついた重たい前髪も、無難すぎるVネックの白インナーとネイビーのロールアップジャケットも、ネット記事の『女ウケファッション』をまるっとコピーしたみたいだ。

「俺はこういう者だけど――」

青年はジャケットの内ポケットに手を入れ、レザーの名刺入れを取り出した。渡された紙片には、飾りのうるさいイタリックフォントでこう書かれている。

『現役大学生 兼 プライベートディテクティブ

夜来優(Suguru YARAI)』

もう無理。薫はリボンタイを直すふりをして笑いを噛み殺した。真面目に言っているのか? 身体は大人でも頭脳は子供なのだろうか。

薫はどうにか顔面を繕い、片手を頬に添える。

「わたし、名前は簡単に教えないようにしているんです。呼びたいようにどうぞ、夜来さん」

「じゃあ『お花ちゃん』。そのヘアピン、よく似合ってるよ」

青年――夜来は自分のこめかみを叩こうとしたようだったが、電車が揺れてよろけたために腕がよじれていた。

薫はドアのガラス窓に映った自分を見つめる。二輪並んだ白い花のヘアピン。他人に言われるまでもなく、これが似合うのは世界で薫だけだ。

薫は不機嫌が表に出ないよう注意深く声を作った。

「ご親切にどうも。次で降りますね」

「ああ。何かあったら連絡して。何時でも構わない」

電車が減速を始めた。薫はウサギ柄のトートバッグを持ち直し、人の流れに備える。

降車のアナウンスに紛れて、夜来が熱っぽく囁いた。

「また、会えるかな」

「ええ。運命が重なれば」

ドアが開く。薫はスカートを揺らして軽やかにホームに降り立つ。指からするりと舞い落ちた名刺は、散々に踏みしだかれて線路へ飛び込んだ。

「あ、カオル姐さん。おはよー」

隣のクラスの男子が挨拶してくる。薫は小さく片手を振って通りすぎる。

小春野薫はこの学校の有名人だ。入学して間もないのに、廊下を行けば必ず声をかけられる。

目立つのはまず見た目。制服のない壮花高校に、セーラー襟のワンピースで通学。爽やかな水色で清楚さを演出、ハイウエストで脚を長見せ。黒いシアーソッ クスが悪目立ちしないよう、パンプスは光沢が控えめのマットな質感――まぁ、今は学校指定の上履き。

さらに地爪と言い張るクリアピンクのネイル、地毛と言い張る目尻を強調した付けまつ毛、視力矯正と言い張る黒目拡張コンタクト、地肌と言い張る透明感ファンデーションと血色チーク、保湿と言い張るほんのり発色リップ、生え癖と言い張る緩く内巻きの前髪、正真正銘自前の長い黒髪。

完璧だ。美少女だ。ここまで努力した自分をなお『ブス』呼ばわりするやつがいたら、薫はそいつの顔面を三十発ぶん殴った後、鏡に向かって同じ台詞を三百回言わせる。

「おはよう。月子」

スカートを持ち上げて会釈。一年二組に入る。

BOOTH/商品ページはこちら

pictSPACE/商品ページはこちら

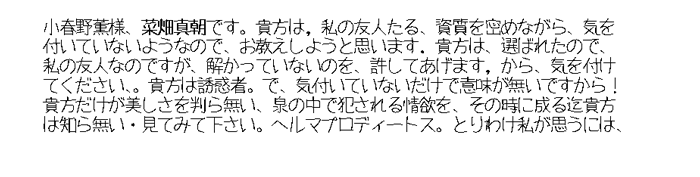

ヘルマプロディートスの縊死

現代・サスペンス 新書・150P・800円

–NOTICE–

この作品は『The Flowers』に収録されている「チューベローズ」の続編です。

前作のネタバレ等が気になる方は先に合同誌『The Flowers』をお読みになることをおすすめします。

未読でも今作の理解に支障はありません。お好みでお楽しみくださいませ。

「

犯人が薫に名乗ったのはもっとキラキラの厨二ネームだった。警察はあいつを本名で呼ぶのでいまいちピンと来ない。

「それで? 被疑者死亡ってやつであのクソ野郎は不起訴になるから、オレはお役御免だって?」

「そう言えたら多少はよかったんだが……」

巻洲刑事――三十にも届いていない青年刑事は、細い顎に手をやった。歌舞伎の女形のように整った顔立ちは当惑さえ様になる。

「田中は誘拐する相手を電車の中で見繕っていたそうだが、

「は?」

薫の喉から地を這うような声が出た。

壮花少女連続誘拐殺人事件。中学三年生の女子生徒・十代の女子大生・薫の友人である高校一年生の五条あやめが、相次いで誘拐・強姦・殺害された凶悪犯罪だ。薫もおかげさまで誘拐までは味わった。

薫は背中まである黒髪をかき上げる。

「急に言われても、そんなこと考えたこともねぇよ」

「すまない。ゆっくりでいいから考えてみてほしい。どんな些細なことでも、思い出したら連絡を」

両手で差し出されたのは、几帳面な明朝体で『巻洲

巻洲刑事はときどき配慮に欠けるが、犯罪被害に遭った男子高校生が何故女装しているのか根掘り葉掘り聞くことはない。

署のロビーまで送ってもらった。薫の母親が立ち上がり、忙しなく頭を下げる。薫は黙ってその横を通り過ぎる。母は小走りで追いかけてきて、警察署を出るなり薫の腕をつかんだ。

「薫、あんた警察の方にご迷惑おかけしてないでしょうね」

「なんで迷惑かけてること前提の言い方なんだよ。被害者はオレだぞ」

「でも、そもそもあんたがそんな格好してなけりゃ」

「それオレが娘でも同じこと言えんのかよ!」

薫は母の手を振り払い駅までの道を急ぐ。朝から降り続く雨をパンプスで跳ね上げ、人混みをすり抜けて母と距離を取る。同じ家に帰るとしても、せめて違う電車に乗りたかった。

母の言い分はしょっちゅう変わる。高校に入るときは『もう大人なんだからやることに口は出さない』と言い、こうしてトラブルに巻き込まれれば『いい歳してみっともない真似をしてるから』と眉をひそめる。結局そのとき自分が一番気持ちいい言葉を発しているだけなのだ。理解ある母親、常識ある大人、よくあるファンタジーを自己投影して悦に入っているだけ。

薫は片手の甲を自分の口唇に押し付ける。リップの移る感触も構わず奥歯を噛む。

五条に会いたい。こんなときいつも薫を連れ出してくれた友人。彼女を殺した犯人が逮捕されて無念が晴らせたかと思ったのに、裏で手を引いていた奴がいる?

まだ終わってない。守らなきゃ。

「まだ終わってない……!」

薫は荒々しい動作で改札を抜ける。パンプスのかかとを鳴らし階段を駆け上がる。振り仰いだ空には厚い雲。薫の元まで光は届かない。

息を切らせてホームに立った。

どうして。オレは、多くは望んでないのに。

――友達と笑って、恋をして、どうしてそんな簡単な願いすら叶わないんだろう。

五条あやめは、薫の中学の頃からの友人だった。五条、小春野、と五十音順で座席が近かったのが話すようになったきっかけ。額を出したポニーテールがトレードマークの、一見すると活発で内実とても聡い子だった。

五条は、制服を着ない薫を奇異の目で見なかった。初めてのコスメを買うのに付き合ってくれた。メイクを一緒に練習した。互いに他の誰にも言えない秘密を共有した。

薫にとってはかけがえのない戦友だった。

その五条を、さらって殺したやつがいる。薫は自分を囮にしてまでそいつを捕まえたはずだったのに、本当の犯人は他にいるだと?

許せない。許すことはできない。決して。

月子のためにも、五条のためにも、

縁側に朝の光が射し込んでいる。杜若邸はお屋敷と呼んで差し支えない日本家屋だ。

薫はスカートであぐらをかき、障子に向かって声をかける。

「中間、別室でもいいから受けないかってさ。お前、あの学校のテストならちょっとぐらい勉強してなくても余裕だろ」

返事はない。毎度のことだ。薫はウサギ柄のトートバッグから紙片を取り出し、障子の隙間に差した。

「もし何か気になることあったら、この人に連絡してくれ。事件の担当してる刑事さん」

やはり杜若からのリアクションはなかった。幼なじみの月子が杜若の母と一緒にやってきて、腕時計を示しながら首を振る。薫は嘆息して頷いた。

「いつもごめんなさいね、

杜若の母は今日も玄関まで見送ってくれた。数週間前に会ったときは歳以上にエネルギッシュだったのに、すっかりやつれて老け込んでいる。

薫は愛想笑いで答えた。

「颯太くんのせいじゃないですから。また来ます」

月子と一緒に杜若邸から遠ざかる。大人に深々と頭を下げられるのは落ち着かない。

「杜若くん、今日も出てきてくれなかったね」

月子は不器用に作った玉ねぎヘアを揺らし、慣れないコンタクトをした目をこすった。一五〇センチの身長も手伝って、おしゃれのための努力が全部背伸びした小学生に見える。

「仕方ないのかな。わたしだって、もし薫ちゃんが……って考えると、学校行ってる場合じゃないもの」

薫は聞かなかったことにして歩みを進めた。

小春野薫、

「五条さん、怖かっただろうな」

月子はかすれた声で言い、自分の腕をさすった。

誘拐・強姦・殺人の被害――月子も昔、二つめまでは経験したのだ。二度と月子にそんな思いはさせまいと誓ったはずが、薫はまた友人を同じ目に遭わせ、より悪いことに喪った。

口唇を噛む薫に、月子が手を伸ばす。肌には届かず空中で止まる。

「薫ちゃんのせいじゃ、ないよ。五条さんのことも、杜若くんのことも、わたしのことも」

説得力がないことは月子本人も分かっていただろう。事件から十年が経っても、月子は男に触れることができない。薫がどんなに美少女に擬態しても覆ることはなかった。

薫は自分が一番かわいく見える角度に小首を傾げる。

「コンビニ寄ってから行こっか。紅茶、月子の好きそうな限定フレーバー出てるし」

月子から頷きを引き出すためだけの中身のない台詞だ。

ないよりましな程度の虚飾で今日もワンピースを風に揺らした。

「小春野。ちょっと待て」

廊下で呼び止められ、薫は天井を仰いで息を吐いた。生活指導の

森山先生は――薫は内心で『ゴリ山』と呼んでいるが――スポーツ刈りで筋骨隆々の、絵に描いたような体育教師だ。私服可・染髪可で校則のほとんどが機能していないこの

「小春野。お前ってやつはどうしてズボンを穿いてくるというだけのことができないんだ」

「先生こそ、どうして男がスカート穿いてくるってだけのことを容認できないんです?」

薫はスカートの裾をつまんで優雅に礼をする。

「丈だってそこらの女子より長いぐらいだし、襟元だって大人しいでしょ。清楚ですよ」

「男が清楚である必要があるか!」

ゴリ山がどんと足を踏み鳴らす。通りがかりの知らない女子がびくりと肩を震わせた。薫は眉をひそめ、右足でゴリ山の足元に踏み込む。

「暴力で生徒の自主性踏み潰す必要はあんのかよ! てめェ一人がゴリゴリの偏見に収まって満足してる分には勝手だけどな――」

「小春野」

耳元の涼やかな声が、薫の頭をすっと冷やしていく。薫は振り返り声の主に礼をした。

「おはようございます。

山吹

「森山先生。どうなさいましたか」

「どうもこうも、小春野が……」

「小春野が、ですか。できれば場所を変えませんか? 他の生徒の目があっては小春野も気がかりでしょう」

山吹先生はゴリ山を空き教室(かつて人気校だった壮花は、没落した現在教室があり余っている)に誘導すると、言いたいだけ言い分を吐かせた。要約すればいつもの『男なのにスカートを穿いてきてけしからん』だ。その後で薫の『男がスカートを穿くななんて校則はない、時代遅れだ』という主張を聞き、ふむと山吹先生は腕を組む。

「もちろんそういった校則はない。しかしそのことは、森山先生への敬意を欠いていい理由になるのかな」

「それは……その」

薫は口ごもってゴリ山の顔を見る。向こうもバツが悪そうだった。どこかで折り合いをつけて早く終わりにしたい空気だ。山吹先生に免じて、薫が引き下がることにした。

「口の利き方は確かによくなかった、です。すみませんでした、森山先生」

「フン、分かればよろしい」

何が分かればなのか分からないが、ゴリ山はそそくさと部屋を出ていった。ああいう大人になりたくねぇなと思う。こういう大人になら、と山吹先生に向き直る。

「山吹先生もすみません。いっつも揉め事起こして」

「気にしなくていい。生徒の話を聞くのも担任の役目だからね」

凛々しく微笑む山吹先生。薫は顔を伏せる。

「山吹先生はどうしてオレのこと、そんなにかばってくれるんですか?」

「私もこうだ。君だけ差別されていい理由はないだろう?」

山吹先生が軽く両手を広げる。先生は毎日パンツスーツだ。薫とは逆で、彼女がスカートを穿いてきたことはない。

薫は返事を忘れて山吹先生を眺めた。長身、短髪、色白、メイクは透明感のあるジェンダーレス系で、裏で『王子』とあだ名され女子に騒がれているのも頷ける。

だが、先生は嫌になったりしないのだろうか。薫は月子のためならば、三日に一度ぐらいは現れる『カノジョのフリをしてくれ』『試しにデートしてくれ』『キスだけでもさせてくれ』『ワンチャンヤらせてくれ』という男子たちを殴り倒すことも苦ではないが……いや、どんな格好をするのも山吹先生の自由だ。詮索はよそう。

山吹先生は正面までやってきて、薫の左耳のそばにそっと右手を添えた。

「しかし、このヘアピンだけでも地味なものに替えたらどうかな。どうも華やかで、勉学の場にはそぐわないように感じるよ」

手のひらの熱の内側に、ハンドメイドのヘアピンがある。六枚花弁が二輪ずつ、両耳で計四輪のチューベローズ。

「いえ、これは……お守りなんで」

薫は頭をかばうように一歩後ろに下がった。

このヘアピンは、月子が薫のために作ってくれた世界にひとつしかない品だ。外にいるときは肌身離さず着けておきたい。

山吹先生は肩をすくめて手を引っ込めた。

「何にせよ、自分が爆弾を抱えて歩いているという意識を持っておくことだ。無用な火がつかないようにね」

薫は頷く。『爆弾』とまで言われるのは不服だが、攻撃されやすいことは事実だ。『普通』よりは言動に気をつけねばならない。

予鈴が鳴る。

「では、ホームルームでまた会おう」

山崎先生は、片手を挙げて颯爽と出ていく。

「『爆弾』ねぇ……」

薫はパッド入りの胸を撫でてため息をついた。

四限終了のチャイムと共に、薫はパステルブルーの包みを胸に席を立つ。

今日は月子と昼食を摂る約束をしているのだ。週に一度のハッピーな昼休み。

ポロシャツ姿の男子生徒、友人の

「よお小春野。外のロリータお前の知り合い?」

「あ?」

幸せ気分に水を差されてどえらい声を出してしまった。顔をひきつらせたクラスメイトに、薫は明るい口調で訊き返す。

「ロリィタって、何の話?」

「廊下にすげぇフリフリ服の女がいるんだよ」

笹木は顔のサイズに合っていない大きな丸眼鏡――薫は『サブカルクソメガネ』と呼んでいるが――を片手で直した。

「この学校でそういうカッコしてんの、他に小春野ぐらいじゃん?」

「バッカ、オレのはガーリー系でロリィタとは全然ちげーよ」

わっからーん、と頭を抱える笹木を無視して引き戸の向こうへ踏み出す。

窓を背にして、真っ白な服の女が立っていた。ふっくらした小さな身体に、パニエで膨らんだスカート、襟元のサテン地のリボン、ひらひらのヘッドドレス。全て神経質なまでに純白だ。首の黒いチョーカーだけが浮いている。

薫が気になったのは、学校に似合わしくないコスチュームだけではなかった。鼻まで伸びた分厚い前髪のせいで目が全く見えない。

「こ、コハゥノカオルさん」

不鮮明な発音にひどい早口。薫は自分が呼びかけられていると気付くのに五秒かかった。

「小春野はオレだけど。何か用?」

「わ、わたしナバタケマアサ」

質問と答えが噛み合っていない。訊き直そうにも、ナバタケマアサ? は黙らない。

「ここれ、読ん、でください」

突き出されるピンク色の封筒。薫は首の後ろをかく。

こんなナリをしていると、面白がってグループに引き入れようとする輩も多い。一方的なシンパシーを寄せられることも少なくなかった。

「悪いけど、オレ友達募集のためにこういう服着てるわけじゃないから」

結構な言い草の自覚はあるが、下手に情を見せて未練を残されても困る。薫は月子以外の女子と、上っ面以上の関係を築く気はない。唯一の例外である五条を喪った今は特に。

ナバタケマアサは口唇をわななかせて両手を握りしめた。目が見えないので具体的な感情は分からない。

「とりあえず、前髪切るか留めるかしなよ。もったいねぇじゃん、せっかくかわいい格好してんのに」

ナバタケは封筒を薫の胸に叩きつけると、薫の言葉に答えず駆け去った。

それにしても、どうして今? 入学から二ヶ月近く経って、人間関係もあらかた固まった頃になって友人の申し込みとは……孤立して焦ったのだろうか?

月子がこちらに歩いてくる。薫が来ないので迎えに来てくれたようだ。

「ひどいんだ。薫ちゃん」

月子は封筒を拾い上げ、薫の手に握らせた。

「

「知り合い?」

「菜畑

写真部は石膏像などを被写体にするために、美術室を訪問することがあるらしい。

「月子は写真部と話すの?」

「菜畑さんとは話したことない。山吹先生は

五条、五条か。中学ではバスケ部だったはずだが、高校では写真部に入ったのか。

山吹先生が写真部の顧問だというのも初耳だ。部での五条がどうだったか後で聞いてみよう。もしかしたら、彼女を殺したクソ野郎についても何か知っているかもしれない。

「薫ちゃん、今日はどこで食べる? 教室?」

「あ、うん。月子の席にしよっか」

薫はチューベローズのそばを通るように、片手で髪を耳にかける。とりあえず今は月子が優先だ。亡くなった人間のことは、食事の肴にすべきではない。

菜畑真朝か。薫は裏面に記された名を繰り返し、ランチボックス用の巾着に封筒を突っ込んだ。

今日は帰りも月子と一緒。四時前の壮花駅は、やがて始まるラッシュの気配に満ちている。

薫が前に並んで、月子は後ろに。薫は降車駅まで開かないドア際を確保して月子に譲る。

「ありがと、薫ちゃん」

月子が表情を緩める。薫はどんな顔をしていいのか分からず曖昧に濁す。

発車のベルが鳴る。薫は腕を突っ張って、誰も月子に近寄れないようにする。

「夕方も女性専用車あればいいのに」

「朝だけでも助かるよ。それに、こうやって訓練しないといつまでも慣れないし……薫ちゃんに守ってもらいながら言う台詞じゃないけど」

薫を見上げる月子の笑顔はぎこちない。その瞳に映る自分を見たくなくて薫は目を逸らす。

いつまで月子は苦しまねばならないのだろう。何も悪くないのに、自らを傷つけた『男』に十年も怯えて。月子の心を安らかにするためなら薫は人だって殺せるけれど、その手段で解決するものなど現実には何もない。

「ねえ薫ちゃん。菜畑さんの手紙、ちゃんと読んで返事してあげなね」

月子が抑揚のない声で言う。それって

二十分にも満たない乗車時間は、永遠のように長い。

月子に言われたとおり、薫は自宅に戻ってすぐ菜畑真朝の手紙を開封した……のだが、途中で目頭を押さえてギブアップした。

きつい。何がどうとは言わないがあらゆる意味できつい。せめて適宜改行を挟んでほしい。

「きゅーけーしよ……」

薫はトートバッグに手紙をしまって立ち上がった。

クローゼットの奥からデカ盛りのカップラーメンを取り出し、小脇に抱えて階段を下りる。キッチンで熱湯を入れ待っている間に洗面所へ。長い髪をひとつに括ってメイクを落とす。サークルコンタクトを外し、アイメイクと一緒につけまつげを剥がし、クレンジングリキッドを顔全体になじませお湯でオフ。鏡に映っているのはもう美少女ではない、平凡な十六歳男子だ。

カップ麺を回収し、部屋で中学ジャージに着替えたら準備完了。

薫はローテーブルにラーメンを置き、あぐらをかいてゲーム機のスイッチを入れた。サブスクリプションの動画配信サービスを起動。ずらっと並んだホラー映画のタイトル画像を眺める。

女性は月に一度、人によっては女に生まれたことを呪うぐらいつらい時期が来るらしい。薫は男に生まれたことを毎日呪っているので、月に一日(学校がある日は半日)だけ男の自分を許してやることにした。家族にも月子にも明かしていない秘密の習慣だ。

今日はボディメイクもお休み、暴力もスプラッタも解禁。何を観ようか。今月は散々だったから、新規開拓より好きなもので落ち着きたい。『ドント・ブリーズ』『悪魔のいけにえ』『サプライズ』……マイリストをさらい、ふとチョーカーの少女の写真が目に付いた。

菜畑真朝の黒いチョーカー。錠前のかたちをした金のチャームがついていた。甘いロリィタファッションの中で、ひとつだけ浮いたゴシックの香り。

薫は『エスター』を再生し始めた。背脂豚骨醤油をすすり、謎の少女が恐怖を振りまく様子を睨みつける。

この映画で主人公が殺意の対象になったのは、エスターがその座を手に入れたいと願ったからだ。本人の責任でも資質でもなく、ただ『男の妻である』という立場だけで狙われた。

五条は? 五条も『五条あやめ』だからではなく、彼女が立っていた場所が誰かにとって偶然邪魔だっただけだとしたら? だとして一体誰が、何を奪いたかった?

……駄目だ、全然気分転換にならない。

薫はスープを飲み干すと、ゲーム機とテレビの電源を切った。満ち足りない腹を抱いてベッドに横たわる。

薫は五条の変わり果てた姿を直接見たわけではない。気を抜くと、そのうち普通に登校してくるのではないかと思えてしまう。その甘さを振り切ったところで、五条の謎を追えば追うほど、自分を突き動かすものが友情ではなく好奇心になっていきそうで怖かった。

「お前、マジでなんで死んじまったんだよ」

まだ遊びに行きたい場所はいっぱいあったのに。薫だけではない、月子とも、もっと……。

見当違いの恨み言を連ね、薫は両腕で目許を覆った。

女々しいだろうか。でもいい。女々しさだって、男の特権だろうから。

翌朝学校に行くと、山吹先生に声をかけられた。

「昨日、部活中の五条のことを知りたいと言っていただろう? 少しでも助けになればと思って、彼女の撮影した写真をプリントアウトしてきたよ」

一年のフロアの突き当たりにある空き教室。写真部が備品室にしている部屋だそうで、黒板を埋め尽くすウォールポケットには、花や野鳥の写真が挿し込んである。遮光カーテンの隙間から漏れくる朝の光が、細かに舞う埃を輝かせている。

「私が持っているのはこれで全部だ」

手渡されたのは二十枚ほどの写真紙。

「先生、よくデータ持ってましたね」

今時の写真部というのはデータ提出なのだろうか? もっとも薫は今のも昔のも写真部に詳しくはない。

山吹先生は真新しいデジタル一眼に触れながら微笑んだ。

「本当ならもっと撮っていたと思うんだけれどね。保護者の方が処分してしまわれて、私の手元に残ったのは五条が見せてくれたデータと、なんとか買い戻したこの機械ぐらいさ」

そのカメラなら薫も見たことがある。春休みに遊んだとき、高校の入学祝いに親が買ってくれたと言っていた。五条の両親は彼女が亡くなる直前に事故死しているから、五条の家の持ち物は全て叔父夫婦に渡ったはずだ。山吹先生は中古屋に流れたカメラを、わざわざ探し出したのか。よく見つけられたものだ。

「見てごらん、小春野」

山吹先生が、デジカメ本体のモニターで画像を見せてきた。黄色い花だ。花弁が一枚少ないが、薫が髪につけているチューベローズとどことなく形が似ている。

「いい写真だ。そう思うだろう?」

鼻先でミントの香りがした。山吹先生の青年のように冴え冴えした目許に、少年のように短く切った髪が落ちかかっている。月子の存在がなければ薫もどきっとしたかもしれない。

薫はなるべく自然に先生から距離を取る。

「先生。この写真、いつまでに返せばいいですか?」

両手を後ろで組み軽く首を傾げる。言い寄ってくるどんな男も女も、平等にかわしてきた必殺のポーズだ。山吹宵は彼らが見せた落胆も怒りも浮かべず、満足そうにひとつ頷いた。

「それは君にあげよう。ただし、むやみに見せて回らないこと。五条の気持ちもあるからね」

下心なしでただ単に距離感がバグっているのだろうか。それはそれで厄介だ。自覚も悪意もない人間というのは一番扱いづらい。

こういうときは逃げるに限る。薫は笑顔を残して空き教室を出た。

クラスに戻る前に、廊下の隅で五条が撮った写真を確認する。花ばかりだ。カメラを見せてくれたとき快く被写体になったのだが、薫の写真は一枚もない。まぁ、部活で提出したデータだから仕方ないか。他には、だだっ広い草原に建っている洋館が何枚か……。

さっきから、サイレンみたいな高く長い音が思考の邪魔をする。

「なんだ、うっせぇな」

顔を上げると、真っ白な物体が薫に向かって突進してきていた。思わず飛びのく。白い塊が薫の足元に滑り込む。菜畑真朝だ。

「なんで! なんで!」

菜畑は溺れているみたいに薫のスカートにしがみつく。ぎらぎらした目が振り乱した髪の間から覗いている。薫は腰のリボンをつかまれ廊下に膝をつく。菜畑はうめき声とともに薫の喉に手を伸ばそうとする。

「なんで、よめよぉ、てがみぃ!」

「あぁ!?」

薫は菜畑の手首を手の甲で払った。そのまま右手で菜畑の肘を内側から握る。菜畑が喚く。薫は左足をリノリウムに叩きつけ菜畑に馬乗りになる。左の前腕を首に押し付け体重をかける。菜畑の身体ががくがく揺れる。絞め落とすまであと十、九……。

「小春野!」

肩を押され薫は我に返った。山吹先生が薫の下から菜畑を引っ張り出している。菜畑は壊れたおもちゃみたいに、口唇からぶーぶーと細かい泡を吹いていた。薫は声を上げかけて、菜畑を心配するのも山吹先生に言い訳するのもおかしい気がして口をつぐむ。

山吹先生は菜畑の頬を鋭く張った。菜畑は一度ぶるると震え、尋常の動きに戻る。

「あ、あの、その、ちがうんです」

うすら笑いで弁明しようとしたのは薫ではなく菜畑だった。山吹先生は黙って立ち上がる。菜畑を後ろに連れて廊下を歩いていき、階段を折れて階下に消えた。

その場に残された薫はへたり込む。

何だったんだ。

まず菜畑はどうして廊下の突き当たりに薫がいることに気付いた? 一般の教室は階段を上がって右手側だ。左手奥の部屋に何かあるなんて、薫は今日の今日まで気付かなかった。写真部の備品部屋に何かを忘れたのか? にしては、菜畑はまっすぐ薫に向かってきたように思える。

考えても仕方ない。薫はため息をついて五条の写真を拾い始めた。見たことがある花もない花も写っている。水仙は分かる、鈴蘭、彼岸花、朝顔も。さっき見せられた黄色い花の蔓植物と、紫の釣り鐘型の花、ピンクの花がついた木などは分からない。

「杜若に見てもらうか……」

母親の趣味である香道に幼い頃から付き合っていたおかげなのか、杜若は植物にとても詳しい。スマホの画像認識より正確に名前を当てられるだろう。それが何の役に立つかは不明だが、とにかく今は五条についての情報がほしい。

写真を握りしめて教室に戻る。

「なに小春野、ボロボロじゃん」

また笹木が声をかけてきた。小春野、笹木と、五十音順で席の並びが前後なのだ。五条と同じきっかけでできた友人。

そういえば服も何も整えずに来てしまった。薫は机に写真を置き、ワンピースのウエストリボンを結ぶ。笹木が写真の上にDVDのケースを載せる。おどろおどろしく『インシディアス』と書いてある。

「観てないっつってたじゃん。持ってきたわ」

「あー、どんな話だっけ」

「引っ越した先の家でよく分からんことになるやつ」

笹木とはホラー映画好きで息投合したものの、要約が下手すぎていまいちオススメを観る気になれない。服を直した薫はパッケージを手に取る。パジャマ姿の少年の背後、黒いもやの中に不気味な家が――。

家? 薫は花の写真をかき分け暗い色の写真を掘り出す。笹木が勝手にそれらを持ち上げる。

「すげぇ、レザーフェイス住んでそう。こっちは『喰らう家』って感じ」

そうだ。あの殺人鬼に連れ去られたとき、薫は『海外のホラー映画に出てきそうな家だ』と思った。五条の撮った建物はいずれもあそこと雰囲気が似ている。

「笹木、次の授業何だっけ」

「化学」

よりにもよって山吹先生だ。とてもではないが集中して受けられない。

薫は写真とDVDをトートバッグに突っ込んで肩にかけた。

「オレ帰るわ」

「どした急に。生理?」

「お前それ今度言ったらブチのめすからな」

首を縮める笹木を放って教室を後にする。予鈴を聞きながら廊下を足早に進む。

ふと窓越しに裏門を見ると、グレーのジャケットの男がきょろきょろしていた。ここの教員? 教材のセールス? 何にせよやけにガタイがいい。

「小春野さん? もう授業が始まるんじゃないのか」

振り返るとこっちにもスーツの男がいた。巻洲刑事だ。捜査で学校にも来たのだろう。

写真の件を話そうかと思ったが、やめた。教えたら渡すことになりそうだし、本当に必要なら巻洲刑事も山吹先生から受け取るはずだ。

「早退。体調よくないから。何か分かったらオレにも教えて」

「ああ。気を付けて帰るんだぞ」

仮病なのに大真面目に言われた。巻洲刑事もよっぽど教師みたいだ。

平日の朝九時台、都心から遠ざかる電車は人が少ない。その分、座席の端に腰掛け俯いている人物が目立った。裏門にいた灰色スーツだ。まるで『コラテラル』でトム・クルーズが口にした、地下鉄で死に六時間死体だと気付かれなかった男みたいな……気味が悪くて車両を変えた。

乗換駅で降りる。念のため関係ないホームを二つ経由して、目的の電車にギリギリで乗り込む。

またいる。さっきの男。こちらに背を向けて立っている。閉まったドアの前で外を、いや、ガラスに映った車内を見ている?

薫は額に手を当てて頭を振った。

あの男の方が先に乗っていたのだから、たまたま同じ路線に用があっただけだろう。きっと事件のことを考えすぎてナーバスになっているのだ。薫はどうせ一駅で降りる。それで男のことは忘れてしまおう。

電車が停まり男がホームに降りていく。薫はじっと待って、発車ベルが鳴り始めてから出ていった。男はいない。ほら、気のせいだった。そんなことより杜若のところに行こう。

薫は階段を駆け上がる。使い慣れた改札口を抜けて杜若邸への近道に踏み込む。

そこに声。

「なぁ、君――」

スカートに構わず後ろ回し蹴りを放つ。何の感触もない。避けた。灰色スーツの男は、薫の脚が首を刈り取る前に後退していた。

薫は右足が地に着くと同時にジャブを繰り出す。続けて左ボディブロー。

「ちょっ、待っ」

男は薫のラッシュを最小の動きでいなす。ローキックに対するガードも的確だ。なのに反撃をしてこない。薫が疲れるまで待っているにしても、あまりにも消極的だ。

もしかして、もしかすると、彼は……。

「ちょっと待ってくれって!」

男の訴えを援護するように、突然鋭い電子音が鳴り響いた。

薫は拳を構えたまま止まる。男が手振りで『いいか』と尋ねる。薫は頷いて二歩距離を取った。

「もしもし?」

男が電話をしている間、薫は彼をよく観察した。

三十代ぐらいだろうか。巻洲刑事よりくたびれているが、薫の父親よりは若々しい。背は平均程度で肩幅が広く、顔は薄味で柴犬のような愛嬌がある。

男は短髪を片手でかき回しながら眉をひそめた。

「いや、だから、俺だって颯太のことは心配だよ。だからこうやってなるべく顔だって出してるわけだろ? でも姉さんはもう杜若家の人間なんだから」

「……杜若?」

「いやー、まさか颯太に君みたいなかわいいお友達がいたなんてなぁ」

男――

「オレも、颯太くんの叔父さんが刑事さんだなんて知りませんでした」

殴りかかった引け目で敬語になってしまう。巻洲刑事にはタメ口なのに。

「颯太はあんまり自分のこと話すタイプじゃないよな。苦労してない? 小春野さんは」

「いえ、落ち着いてて話しやすいです」

高田刑事は巻洲刑事と同じ壮花署の所属なのだという。電車移動をよくするのだそうだ。

「電車内で起こる犯罪も多いしさ。車乗り回して『警察車両でござい』って停めてんのも、なんだかなって感じだろ」

呟いたときの薄ら笑いがどこか寂しそうだった。並んで杜若邸を目指しながら、薫はもらった缶のタブを起こす。

「高田さんも、五条の事件を調べてるんですか」

「結論から言うとそうだ。でも少し説明が難しいな」

高田刑事は下口唇を前にせり出す。

「殺人に関しては、連続誘拐殺人事件のうちのひとつとして、被疑者死亡で不起訴が決まった。死亡状況に限れば田中の供述と捜査事実で相違もない。だが当日の五条さんの足取りにはまだ不明な点が多いから、誘拐や殺人教唆・幇助等別の人間が関与しているものとして捜査を続けている」

巻洲刑事も言いづらいことを配慮なく口にするが、高田刑事のそれは相手を不快にする可能性も殴られる覚悟も織り込んでいるように聞こえた。

損をしそうな人だ。

杜若邸に着く。高田刑事は薫だけで杜若と会うよう言った。

「颯太もその方が話しやすいだろうからさ。頼むよ」

薫も異存なく高田刑事を客間に置いて歩き出す。

杜若の母はいなかった。先程の高田への電話は職場からだったようだ。祖母に案内されて杜若の部屋へ向かう。

フットカバー越しの足裏がひやりと冷たい。天気予報によると本日の最高気温は二十七度。縁側から見上げる五月の陽射は真夏さながらだ。

薫は目を眇め、軽やかに輝く緑を睨む。

いずれ連れ出さなければ。杜若だけを春に置き去りにはできない。

「杜若? オレ。小春野」

無反応。いつものことだが今日は時間制限がない分もっと粘れるはずだ。薫は手に入れたばかりの札を切る。

「今日、高田刑事と一緒に来たよ。言えよな、あんな優しい叔父さんがいるなんて――」

ぱんと勢いよく障子が開いた。浴衣姿の杜若が、人を殺しそうな形相で立っていた。

「ばあちゃん。勝武おじさんをおれの部屋に一歩も近付けないでくれ」

杜若の祖母は驚いた素振りも見せず、はいはいと外廊下を引き返していく。突っ立っていた薫は、杜若に腕をつかまれ和室に引きずり込まれた。

「おい、杜若」

呼びかけたところで続きが出てこない。

久しぶり? 思ったより元気そう? こんな場面でどれも恥ずかしいほど間抜けだ。

杜若はしばらく廊下を向いて黙っていた。奥二重の目をじっと伏せ、ようやく口を開いたときも薫の顔を見ていなかった。

「あの人を信用するな」

千歳緑の浴衣は着崩れせず整っている。真ん中分けの黒すぎるほど黒い髪にもきちんと櫛が通っており、頬はややこけたようだが不精ひげはない。顔つきからは四月までの気弱さが抜けた。

杜若颯太は、間違いなく正気だ。

「情報をやり取りするのはいい。でも心は許すな」

「まるで風俗嬢の心得だな」

薫はやっと軽口を叩いた。杜若が薫を向き太い眉を下げる。これで話しやすくなった。凛々しい杜若は、昭和の映画スターみたいに男前でちょっとやりづらい。

「もっと弱ってるかと思ったから安心した」

「すまない。小春野たちとは顔を合わせづらかった」

「いいよ。ぶっちゃけオレも何を言えばいいのか分かんなかったし」

杜若に座布団を勧められ、薫は六畳間に腰を下ろした。

和室にそぐわない学習机には開いたノート、棚の至るところに付箋が貼ってある。ここからでも、赤いインクで殴り書きされた文字が部分的に読める。『犯人』『事件』――中間考査の勉強でないことは確かだ。

薫はトートバッグから写真の束を取り出し、向かいに座った杜若に渡した。

「五条が写真部に提出した写真だって。花が多いからお前に見てほしくて」

杜若は写真を一枚一枚畳に並べていった。花の写真を右手側、建物の写真を左手側、薫から見て正面になるよう置いていく。

「小春野、これで全部か」

「オレが預かった分はな」

「他に五条が撮った写真を見たことは?」

「オレを撮ってくれたとき、本体の画面で見せてくれたことはある。それだけ」

杜若まで刑事みたいな口振りだ。対等なつもりの相手に尋問の口調をされるのは面白くない。

「写っている植物だが」

感情のない声で言い置いて、杜若は花の写真を順番に指差した。

「水仙、鈴蘭、曼殊沙華、狐之手袋、

「マジか」

どれも綺麗な花だ。壁にピンで刺しても様になりそうなものばかり。

「知らずに撮ったのかも」

「おれに

薫のぬるい憶測を、杜若が鋭い声で否定した。言われてみれば五条も花に詳しかった。よく植え込みを指差しては何だかんだと名前を言っていた。もっと真面目に聞いてやればよかった。

杜若の手が、ピンクの花がついた木と真っ赤な花を脇に除ける。

「五条はカメラを今年の三月に買ってもらったと言っていた。なら夾竹桃と曼殊沙華は撮れない」

「じゃあ何で入ってんだよ」

当たっても仕方ないのに険のある言い方をしてしまった。薫はうなりながらあぐらをかく。

「つか、デジカメ買ってもらったのがこないだってだけで、今時スマホでも写真ぐらい撮れるだろ。サイズ揃えて一緒に出しただけかもしんねぇぞ」

杜若は答えずに裾を払って立ち上がった。あやめ模様に染め抜かれた手ぬぐいを持って戻ってくると、正座をして厳かに開く。

「五条がおれにくれたものだ。……おれたちの誕生日に」

杜若颯太と五条あやめは全く同じ日に生まれた。五条は行方不明になる間際、今年の誕生日を祝う手紙を杜若に送っていたという。写真も同封していたのか。

好きな子にもらったものを好きな子の名前の模様の布に包んでるって結構キモくない? という本音は飲み込む。好きな子の作ったヘアピンを毎日着けている男も大概だ。

中身は写真だった。さっきまで触っていたものと同じL判。薫は再度写真を分類していく。

赤い空、飛行機雲、虹、坂、神社、夜景……。

杜若が問いかけてくる。

「どう思う?」

「巧いよ」

「そうだが、そうじゃない」

今度は薫が黙り込んだ。

五条はカメラを買ってもらったばかりだった。被写体も撮り方もいろいろ試していただろう。とはいえ、センスは出る。これらの写真は、とりあえず枠内に収めただけの花と建物の写真とは明らかに別ものだ。同じ人間が撮ったとは考えづらい。

「裏を見てくれ」

言われて引っくり返すと、撮影場所がメモしてあった。

「五条の字だ。あいつ絶対『は』の右側繋げて書くんだよ」

中学の頃はよく授業中に手紙を回してきたものだ。見慣れたあの字を間違えるはずがない。

「こっちが本物の五条の写真……じゃあこっちは何だ? 誰が撮ったんだよ」

「これを渡してきた先生、山吹先生といったか。何者なんだ」

杜若が訝しげに言う。クラスが違うので覚えていないようだ。聞けば化学の授業も別の先生だったという。

薫は先生に渡された写真を指で叩く。

「山吹先生がオレにニセの写真をつかませて何か得するとは思えない。先生と五条の間に誰かが入ってすり替えたって方がまだしっくり来る」

理由もそうだが、山吹先生が嘘やごまかしを並べているところを想像できない。

杜若は両手を反対の袖に入れて腕を組む。

「小春野、曼殊沙華はいつの花だと思う」

「あ? これ? ヒガンバナ? 秋だろ。なんだ急に」

「誰かが写真を差し替えたとして、おまえでも分かるような仲間外れを看過するだろうか」

おまえでも、とはご挨拶だ。杜若はときどき致命的に言葉が足りない。『(花に詳しくない)おまえでも』の略だと思うことにする。

とはいえ山吹先生も、時季外れの花ぐらい気付きそうなものだ。いや、先生は五条がカメラをもらったタイミングを知らないかもしれない。三月はまだ高校に入る前だ。

「ダメだ、分かんねぇ」

薫は嘆息して花以外の写真をまとめ始めた。つまり洋館の写真たちだ。

「何だったとしても、五条の名前が出たってことは事件に関係ありそうだよな。オレはこっち側をもうちょっと当たってみるから、お前はそっち頼む」

杜若は返事をしなかった。腕組みをしたまま固まっている。

「おい、杜若?」

「小春野」

杜若は薫の名を短く呼び、畳を睨んで両手を膝の上に移した。

「おまえに、謝らなければと思っていた。おまえの、おまえたちのことで」

「なんだよあらたまって」

薫は居住まいを正す。謝られる覚えは特にないが、それぐらいしなければ釣り合わないほど杜若の声は差し迫っていた。

「勝武おじさんをどう思う」

「どうって、誠実そうだと思うよ。人当たりもいいしさ」

「おれもそう思っていた。ついこの前まで」

杜若は記憶を取り出そうとでもするように右手を額に当てる。

高田刑事は、今までも頻繁に杜若邸を訪れていたらしい。もの心つく前に男親を亡くした杜若も、叔父にはよく懐いていた。難航している事件について叔父がこぼしたら、思いつきを伝えたりもしていたそうだ。その結果事件が解決し、褒められて誇らしくなったこともあった。

「利用されているかもとは感じていた。だがおじさんの役に立つなら、悪人が捕まるならそれでもいいと思っていた」

ほんの二週間前、五条を喪った杜若はひどく絶望した。兆候はあったのではないか、彼女が危険なことに首を突っ込む前に止められたのではないかと自分を責めた。

高田勝武はそこにやってきて、甥に話をした。

「五条が、どう死んでいったか聞かされた。どんな風に縛られ、どんな傷をつけられ、何をされどこまで意識があったのか、ニュースでは絶対に報道されないようなことまで、あの時点で明らかになっていた事実を、全部。ぜんぶ」

『なぁ颯太、わかるだろう。許せないだろう。だったらどうするべきかわかるだろう』

「おれのことも五条のことも考えていなかった。そういう顔をしていた」

薫はさっき会った男を思い出す。

見る目がない。友人の心をずたずたに引き裂いた男と平気で世間話をしていたなんて。

「おれは小春野と馬剛をずっと、気の毒だと……遠くから同情するぐらいで、理解している気になって……こんな、こんなに、気が狂いそうなのに」

杜若は両手を自分の喉にかけてうずくまった。

「おれはだめだ、笑って歩いている女が全て許せない、女を殺すかもしれない男を全て許せない、五条の最期を想像しようともしなかった自分が一番許せそうにない」

薫は声をかけるでもなく友人を見下ろしていた。杜若が最後の一片を絞り出すまで。

「おまえたちみたいに、強くいられない……おれは、耐えられない」

あとは嗚咽。

バカなやつだ。杜若颯太は。バカで、バカ真面目で、バカみたいに優しい。

薫は杜若の後ろ衿をつかむ。でかい猫さながら杜若の上体が伸びる。見開かれた目を覗き込んで、薫は冷静に言った。

「許さなくていいよ。お前の大事な人をめちゃくちゃにした野郎も、それをネタにしてお前を動かそうとしてる野郎も、大事な人をめちゃくちゃにされてのうのうと生きてる野郎も、お前は許さなくていい」

耐えなくていい。許さなくていい。あいつも叔父さんもオレも。

オレもそうだ。月子を傷つけたクソ野郎も、月子をそんな目に遭わせた自分も、オレたちを置いていった五条も多分一生許せやしないんだ。

「ムカつくブッ殺してやるって言いながら前に進めよ。杜若がそうしてくれりゃ、オレもちったぁ愉快だぜ」

杜若は呆然と薫を見上げていた。薫はゲル化した友人を座布団に置き直す。

「写真、頼んだからな」

廊下に出ると、数歩離れたところに高田勝武が立っていた。杜若の祖母は足止めに失敗したらしい。薫は後ろ手に障子を閉め、杜若の耳に入らないよう少し歩いた。

「颯太に何か聞いたかな」

口火を切ったのは高田だ。薫と同じ速度で、距離を保ってついてくる。

「探りとか別にいいよ。オレはあんたらが仕事してくれさえすりゃそれでいいんだ、目ェ離して被疑者死なすとかくだらねぇ職務怠慢がないならな」

「耳が痛いね」

白々しい会話に付き合う気はない。薫は手帳を取り出し、メモページに自分の携帯番号を書きつけてミシン目からちぎる。

「オッサンも番号くれよ。名刺あんだろ」

「ないよ公務員には。口頭で言うからメモしてくれ」

高田は薫の渡した紙をスーツの内ポケットにしまい、十一桁の数字を諳んじた。薫はそのまま手帳に書き記していく。

「巻洲刑事は持ってたのに」

「自腹で作ってるやつもいるのさ」

そういうものか。薫が思っているより税金の使い道は厳しいようだ。

「そうだ、巻洲刑事ってまだ学校にいる? 山吹宵って先生が、五条が撮ったことになってる写真を持ってる。受け取って調べといて」

「了解」

もっと何か尋ねてくるかと思ったのに、高田はすぐに携帯電話を取り出した。縁側でどこまで聞いていたのだろうか。

高田は庭を向きながら写真の件を告げ、山吹宵という教師についてできるだけ詳しく調べるようにと言い添えて電話を切った。薫は立ち止まって高田を見ている。高田が振り向いて肩をすくめる。

「俺の顔に何かついてるかな」

「高田さん」

薫は高田の目を見て名を呼んだ。ペースを崩した方が負けだ。

「現場とか被害者の状況とか、そういうの杜若じゃなくオレに回してくれ」

「これ以上颯太のメンタルに負担はかけるなと?」

高田は半笑いだった。これは確かにいけ好かねぇなと内心で納得。

「オレの方が詳しいからだ。オレは二度誘拐されて二度生還してる。プロとは言えねぇがド素人よりはマシだろ」

「なるほどね」

高田はそうするとも嫌だとも言わなかった。

まぁいい。釘は刺した。帰って建物の写真を調べなければ。

家には誰もいなかった。

ちょうどいい。母が在宅していようものならまた小言を言われる。

リビングで弁当をかき込んだが足りなかったので、食パンを二枚もらってバターも塗らずハムとチーズを挟んだ。豆乳を注いだグラスと一緒に自室に持っていく。

写っていた建物の検証をしたいが、さて何から始めたものか。

鞄から写真を取り出したとき、昨日から入れっぱなしだった封筒が目に飛び込んできた。菜畑真朝の手紙だ。

うう、と薫は眉をひそめる。気は進まないが、あそこまで責められて放置するのもどうか。絞め落とした罪悪感も手伝って、最後まで目を通すことにした。

ぎちぎちに詰められた文字が現すところは、要するに友情と賛辞のようだった。薫は月子以外から褒められても心が動かない。それより、月子は人見知りだから他の人間に付きまとわれるのはとても困る。

何度か間違えて同じ箇所を読んでしまいながら、ようやく終盤まで来た。

貴方は私の仲間になる資格がある、と随分と上からな宣言と共にアルファベットが記してある。

「『ここにビットコインで五〇〇ドル支払う』、とか続きそうだな」

薫は大事なヘアピンを外して頭をかいた。脳裏に浮かぶのは迷惑メールの一節。

『あなたがそれをする方法を知らない場合、GOOGLEに尋ねる。』

似たようなことが書いてあった。しかし菜畑が指定したのは検索エンジンではなく、オンラインストレージだ。薫は父のお下がりのデスクトップパソコンを立ち上げる。

言われた場所には圧縮ファイルがひとつ。パスワードがかかっている。手紙にある『ninf』を入力すると開いた。長々とした英数字名の動画ファイルがたくさん入っている。

ウイルススキャンで問題がないようだったので、一番上のファイルをダブルクリックする。他人にタックルをかましてまで見せたいものとは何なのだろう?

無音だ。手の大写し、そして二十歳かそこらの男性の顔。自分でカメラをセットして撮影を始めたらしい。部屋は異様に片付いており、画面内には男性と金属製のバケツしかなかった。

男性は壁際まで下がり、バケツを脚の間に抱えて腰を下ろす。フレームレートが低いようで動きがかくついている。男性はぼんやりした表情で口に手を突っ込むと、バケツに胃の中身を吐き戻し始めた。

「何だこれ……」

薫はハムチーズサンドを食べる手を止め、再生スピードを速める。男性は一時間もえずき、やがてバケツに顔を突っ込んで動かなくなった。録画はその後も三十分続いていた。

「何だよ、これ!」

薫は机を叩き肩で息をした。

何だこれは。あれは誰だ。何のためにあんなことをして、何の目的で撮影を? 再生を止めたのは誰だ、それともバッテリー切れ? この映像を回収したのは誰だ? 菜畑真朝は何故これを薫に見せたがった?

別のファイルを開く。違う男性が同じように録画を開始する。所狭しと置かれた二リットルのペットボトルを次々手に取り大量の水を飲んだ。他の男性。何時間もずっと自慰をして射精し続けていた。あれも、これも、ひとつの行為を倒れるまでやり続ける様子を、自分で撮影した動画だった。みな憑かれたように生気のない目。

もうやめよう。こんな、わけの分からない動画に付き合う必要なんてないはずだ。

最後に手が滑って、また別の動画を開いてしまった。今度は何をする気だ。気を失うまでオタ芸打ち? それとも二十四時間耐久ヘッドバンギング?

薫の皮肉などお構いなしに、男性は三十センチほどの棒状のものを手に取った。白鞘の短刀だと気付いたのは、それが腹に突き立てられてからだった。刃は皮膚を肉を横に裂き、男性は自らの手で、

――薫は両手で自分の口を押さえた。昼食はほとんどせき止められずキーボードに部屋着にびちゃびちゃと降り注ぐ。

「あ……」

早く止めるべきだ。早く止めるべきだ。早く止めるべきだ。

この不愉快な映像を。

解っているのに、吐瀉物塗れの手でマウスに触れることを躊躇した。

その一瞬の間に。

男は。

引きずり出した、

はらわたを、

バルーンアートみたいに、

BOOTH/商品ページはこちら

pictSPACE/商品ページはこちら

やさしくしたい

現代・ホラー(?)・短編集 文庫サイズ・62P・300円 ※完売

首吊りの死体が揺れている。二階の床を突き抜けて、一階に咲くプリムラに灰色の影を落としている。

若い女だ。真っ白なノースリーブのワンピース。目を剥いて舌を突き出しており、生前の美醜は分からない。背中にかかる黒髪は梳きすぎてやせ細っている。

別の女が携帯電話を耳に当てている。無駄と知りながら救急車をと怒鳴っている。

プリムラの上では死体が揺れていた。プリムラは華やかなピンクにきらめいていた。

「いいこと思いついたの」

二年A組の教室、春子はカメラを構えて薄く笑った。

カメラは十七の誕生日にと買ってもらったばかりのミラーレス。本当はデジタル一眼がよかったけれど、予算オーバーで断られた。まぁ構うまい。どうせクラスメイトたちにカメラの違いなんて分かりはしない。

「い、いいねぇ春子ちゃん。今度はどんなこと?」

隣に座る千夏が上目遣いで言ってくる。内容を聞きもしないうちに『いいね』だなんて、相変わらず気が利かない。

春子は眉を寄せ、食べ終えた弁当を片付ける。

「新しい写真のアイディア。もっと刺激的で官能的なのを撮ろうと思って」

「またあの廃墟で? よしなさいよ。危ないわ」

向かいの秋奈は今日もきつねみたいにつんと澄ましている。ただ家が古いだけのくせにお嬢様ぶって。

「そうそう。あんなとこ、いつ浮浪者が住み着くか分かんないよ? 若い娘さんが入り浸る場所じゃないって。心配だようちは」

冬乃は箸で無遠慮に春子を指してくる。ガサツと姉御肌をはき違えた勘違い女。

春子は半眼で教室を見渡した。派手なボス猿とお取り巻きは春子たちを見遣りもしない。机だけを見つめて弁当をかき込んでいる負け犬たちも、孤高を選べるだけ羨ましく感じる。

入学早々、冬乃が『四季でつるむなんて面白いじゃん』と強引に誘ってこなければ、春乃だってこんな底辺グループに一年以上も甘んじはしなかったのに。

春子はカメラを鍵付きのケースにしまい、化粧ポーチを持って立ち上がる。

「あんたたちにはどうせ、あたしの美意識なんか理解できないものね」

「そんなこと言わずに教えてよぉ」

千夏が食い下がってくるが、秋奈と冬乃の前で話しても白けるだけだ。春子は教室を出ていく。千夏は食べかけの弁当を置いてついてくる。

女子トイレに入ると、春子は手洗い場に陣取り新色のリップを塗り直し始めた。スティックですっと引くのが春子の流儀だ。

「ロープを買うのよ。輪っか越しに『向こう』の世界を見る、境界が曖昧になる、そして最後に少女は『向こう』を選ぶの」

春子の身体は今が一番美しい。少女と女の間にあるこの十七歳が。だから今を保存しなければならない。春子の大切な瞬間が永劫世界に残るように。

「すごい、素敵。春子ちゃんの考えっていつもすごいよねぇ」

千夏は春子のお下がりのリップを、紅筆でちまちま塗っていた。教室に戻ったらまた昼食を食べるくせに。

春子は鏡を覗き込み、前髪をきちんと整える。今日も美少女だ。

「あたし、お店でロープ選んでから行くから。千夏はその間にまた脚立とか運んどいてよね」

「う、うん。わかった。気をつけてね」

春子は千夏を置いてトイレから出た。どんくさくて付き合っていられない。

さて、どこから始めようか。廊下を歩く春子の足取りはふわふわと落ち着かず、意識は既に撮影現場に飛んでいた。

おつかれさまでした。少しでも楽しんでいただけていたら光栄です。

販売ページはこちら

BOOTH/取り扱い作品一覧

pictSPACE/取り扱い作品一覧